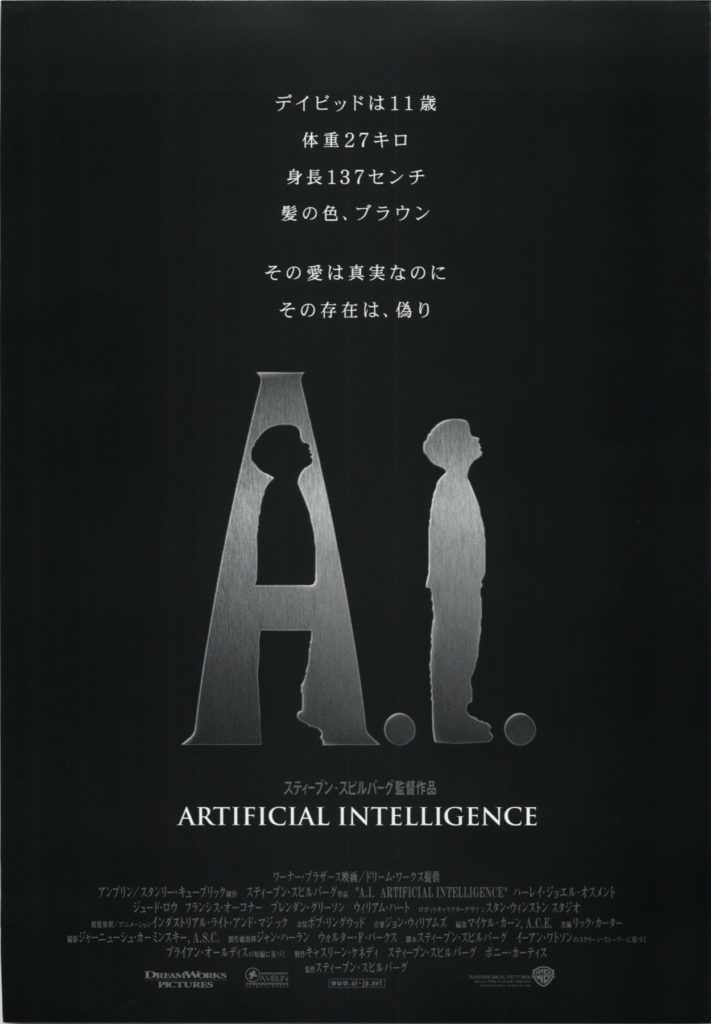

(2001年 アメリカ)

悪趣味な見せ場がパンパンに詰まった狂った映画でありながら、最後の最後で観客の涙を搾り取るという、スピルバーグの才気が溢れまくった傑作。こんなに凄い映画はなかなかない。

感想

何度か見てやっと良さが分かる映画

なぜかバイト先の先輩(男)と一緒に、大阪梅田の北野劇場へ観に行った映画。

どうして男二人で映画館に行こうという流れになったのかは覚えていないが、ともかく当時は野郎二人でも見に行こうかとなるくらいの話題作だった。

なんだけど、見終わった後には釈然としないものがあり、我々二人は面白いとは感じなかった。帰り道では映画のことよりも、映画館に入る前に食べた揚子江ラーメンの話題で盛り上がったほど。

貧乏学生だった私は普通の塩ラーメンをチョイスしたのだが(当時は450円くらいだったはず)、先輩はチャーシュー麺を選択し、そのうえ餃子まで頼んだことに度肝を抜かれ、その感動をお伝えした。

そういえば揚子江ラーメン総本店は数年前に閉店したらしい。学生時代の思い出の場所がどんどんなくなっていくのは悲しいことだが、映画とは関係ないので揚子江ラーメンの話はこれくらいにしておこう。

本作がなぜ微妙だったのかというと、一つの映画にあまりにも多くの要素が詰め込まれ過ぎていて、結局何の映画だったのかという理解が追いつかなかったためだと思う。

王道のカレーライスの上に「トッピングです」と言ってホヤのような珍味をのせられ、さらに「サービスです」と言ってメープルシロップをかけられたような映画。一体何味だったんだか、食べた本人ですら分からなくなる。

なんだけど、何度か見ているうちに本作の良さは分かってきて、今ではスピルバーグ監督作の中でも確実に上位に食い込むほど好きな映画となった。

一言でいうと、これはハートフルを笠に着た残酷映画である。出るキャラクターが全員狂っていて、演出も常軌を逸している。

そうして滅茶苦茶やった割には、最後の最後にすさまじい感動を持ってきて帳尻を合わせる。本作の構成力・演出力は神がかっている。

イギリスの鬼才ケン・ラッセルは本作を大いに気に入り、彼の息子によるとラストでは涙を流していたらしいが、変態映画ばかりを撮ってきたケン・ラッセルをそこまで感動させたという辺りに、この映画の本質が宿っていると思う。

デヴィッドが気持ち悪い

兎にも角にも主人公デヴィッド(ハーレイ・ジョエル・オスメント)の性格がウザすぎるし、何かのスイッチが入った時の反応が怖すぎる。ここまで観客からの感情移入を拒んだ主人公像は斬新すぎた。

一人息子を難病でコールドスリープさせているスウィントン家にやってきた子供型ロボット デヴィッドは、何もなくても終始ニコニコしているし、じっとこちらを観察しているようで薄気味悪い。

ママ、ママと言ってモニカ(フランセス・オコナー)に終始付きまとう様は、ジャーキーをねだるうちの犬以上のしつこさだし、相手を喜ばせなきゃと思ってオーバーリアクションを取る際の、「まったく気持ちは入っていませんが」という空々しさも凄い。

オスカーにノミネートされた『シックス・センス』(1999年)以上に、ハーレイ・ジョエル・オスメントの演技力が光っている。

そして感情のスイッチが入った瞬間のリアクションがことごとくやばい。

人間の子供相手にムキになった時の自分の追い込み方や、他の子の悪ふざけで刃物を向けられた際の異常な怯え方などは周囲をドン引きさせるレベルで、「やっぱこいつは人間じゃないんだ」ということを全方位に対して再認識させる。

中でも怖かったのがママに向けた反省文で、何枚も何枚も執拗なまでに「僕は良い子になります」だの「僕は本物の子供です」だのと書いてあって戦慄が走った。

あの場面は『シャイニング』(1980年)の「仕事ばかりで遊ばない。今にジャックはバカになる」をモチーフにしたものだと思うが、ホラー映画に負けず劣らずの恐怖場面となっている。

少年の地獄巡り

とはいえデヴィッドとしても好き好んでウザく振る舞っているわけではなく、AIのリレーション構築能力の限界がそこにはある。

しかし母モニカは、これ以上こんなものをうちには置いておけないとして、デヴィッドに宵越しの銭だけを握らせて森に捨ててしまう。

それでもなお母を愛するプログラムという呪縛から逃れられないデヴィッドは、モニカが望む本物の子供になろうと放浪の旅に出る。ここからデヴィッドの地獄巡りが始まる。

まずデヴィッドは森でパーツ漁りをする野良ロボットたちに出会う。

顎が外れたり片目がなかったりと、身体が欠損したその姿はスピルバーグの悪趣味が全開で観客はドン引きするのだが、デヴィッドもまた初めて見る同類がこれということに動揺を隠せない。

直後、デヴィッドを含む野良ロボット達は『バトルランナー』(1987年)に出てくるような電飾だらけのバイク集団に捕獲され、ジャンクショーと呼ばれるロボット解体ショーに連行される。

このジャンクショーがまた壮絶なもので、若い女性の顔をした育児ロボットが溶液でドロドロに溶かされたり、愛嬌ある爺さんみたいな旧型ロボットが四肢をもぎ取られたりと、ホラー映画顔負けの残酷描写が炸裂。

断末魔のロボットたちは「さようなら」って感じで一言残して絶命していく、その後味の悪さも精神的に堪えた。

もしも人間のキャラでやればX指定確実の場面だが、これをロボットにやらせることでレーティングを回避したスピルバーグの計算高さも光る。巨匠、絶好調である。

なんだが、ジャンクショーの主催者は調子に乗りすぎてしまう。

世にも珍しい子供型ロボットであるデヴィッドを残酷解体ショーの目玉にしようとしたところ、「やりすぎ!」「最低!」「さすがに引くわ!」と観衆たちからの激しい反発を喰らい、その混乱状態の中でデヴィッドは脱出に成功する。

そしてデヴィッドはジゴロ・ジョー(ジュード・ロウ)という新たな保護者を見つけるのだが、こいつの設定が性処理目的の男娼ロボという辺りもぶっ飛んでいる。

もともとはG.I.ジョーという兵隊ロボの設定だったが、キューブリックが企画を進めていた時期に男娼ロボという設定に変更された。兵隊ロボだと『ブレードランナー』(1982年)のロイ・バッティの二番煎じになってしまうからだろうか。

キューブリック版の脚本には激しい性描写があったらしいが、三度の飯より残酷描写が好きなスピも性描写には馴染みがなく、当該場面はことごとく削除して最終稿が出来上がったらしい。

男娼ロボと子供型ロボのコンビなので基本はバカで、なけなしの金を阿漕な通信端末にむしり取られたりと、何もかもがうまくいかない。

なんだけど、二人は何とか旅のゴールにたどり着く。海面上昇で水没したかつてのマンハッタンである。

創造主が頭おかしい

そこにいたのはもう一体のデヴィッド。

「ザクとは違うのだよ、ザクとは」って感じで自分を特別なワンオフ機だとばかり思っていたデヴィッドだが、ここで自分も量産機だったことを知り、その自我は崩壊する。

とりあえずデヴィッドはもう一人の自分を破壊することで受け入れがたい現実から目を背けようとするが、奥の部屋にはパッケージ化された同型モデルがいくつも置かれている。もはや受け入れるしかない。

子供が子供を殺す、子供がパッケージ化されている、この不気味な光景には背筋が凍った。『非情の罠』(1955年)のマネキン工場へのオマージュなんだろうけど。

生気のないデヴィッドモデルの顔型を通して、主人公デヴィッドの瞳が映る。この構図の違和感によってデヴィッドが従来のロボットを超えたことを示したスピの天才的な演出が光る。

そして現れるのが創造主であるホビー教授(ウィリアム・ハート)で、夭逝した彼の息子がデヴィッドのモデルだったことがわかる。

亡き息子に似せたロボットを作ることは『鉄腕アトム』の天馬博士以来の伝統芸能だが、ホビーが凄いのは息子そっくりのロボットをパッケージ化して売ろうとしていることである。それは死者に対する冒涜ではないか。

加えて、デヴィッドの地獄巡りもホビー博士の仕込みだったことが判明する。ホビーは『はじめてのおつかい』の要領で一部始終を観察しており、随所にパンくずをまいておくことで、デヴィッドを生誕の地にまで導いた。

ここで疑問なのが、モニカがデヴィッドを捨てたのは偶発的な事故だったのか、これもまたホビー博士の仕込みだったのかという点だが、他のデヴィッドモデルも旅をしているということを考えると、母親が子供を捨てるという部分も含めてホビーの計画だったと思われる。何たる鬼畜ぶり。

なぜホビーがそんなしち面倒くさいことをしたのかというと、冒頭で提示された「人間はA.I.を愛せるのか」という命題の答えを求めたからだろう。

A.I.に人間を愛するようプログラムすることは可能であっても、人間から愛されるような感受性豊かなA.I.を作ることはできなかった。

そこでホビーはデヴィッドモデルにいろいろ経験させて、A.I.がどう変化するのかの実験をしていたのである。

その結果はというと、他のデヴィッドモデルは成長して戻ってきた。どこかでファンタジーを捨ててリアリティを選択したのだが、主人公のデヴィッドだけはずっと子供のままファンタジーの世界にとどまり続けた。

「これを待ってたんだよ!」と喜びの表情を浮かべるホビー。

周囲の刺激から学習して感受性を進化させしつつも、本質は成長しない永遠の子供こそが彼の理想形であり、主人公のデヴィッドはその要求を完全に満たしていたのである。

ホビーにとっては我が子の成長の喜びなんてものはなく、子供には永遠にかわいい時期のままでいて欲しいと願っていたということだが、さすがにそれは正常な人間の思考回路ではない。

生みの親が狂っていることを知ったデヴィッドは投身自殺を図る。これは刃物を向けられた際に度を越した危険回避機能を発動させた序盤と対応しており、自殺が可能になるほどデヴィッドは人間に近づいていたということである。

ジゴロ・ジョーの介入で自殺が未遂に終わると、再びママへの執着を燃やして電源が切れるまで「自分を本当の子供に変えてほしい」と願い続けて絶命する。

って、なんて酷い話なんだ。

もしここで終わっていたら、フランク・ダラボン監督の『ミスト』(2007年)に並ぶ超絶鬱映画として歴史に名を遺したかもしれない。

ラストで涙を搾り取る

これではあまりに浮かばれないと考えたのか、この映画の創造主たちは最後の最後でデヴィッドにご褒美を与える。

2000年後、高度に発達したロボット達に発掘されたデヴィッドは、かつて地球に生息していた人間という生物を知る貴重な存在として大事に扱われる。

そして子孫たちの粋な計らいで、母モニカをクローン再生してもらえることになる。

夢にまで見た母と子の二人っきりの時間。過酷な旅により人間に極めて近い存在にまで進化していたデヴィッドは、母モニカと本当の親子のように過ごす。

前半のデヴィッドが薄気味悪かった分、子供として極めてナチュラルに振る舞えるようになったデヴィッドの成長にもグッとくるものがあった。

クローンモニカの寿命はたったの一日限りなんだが、デヴィッドはそれを特別なものにしようとはせず、母との日常をもう一日だけやり直すという過ごし方を選択する。

そのチョイスもまた泣かせるではないか。

2時間以上にわたって鬼畜モード全開で来たスピが、最後だけハートウォーミングに戻るという落差も含め、素晴らしすぎるエンディングだった。