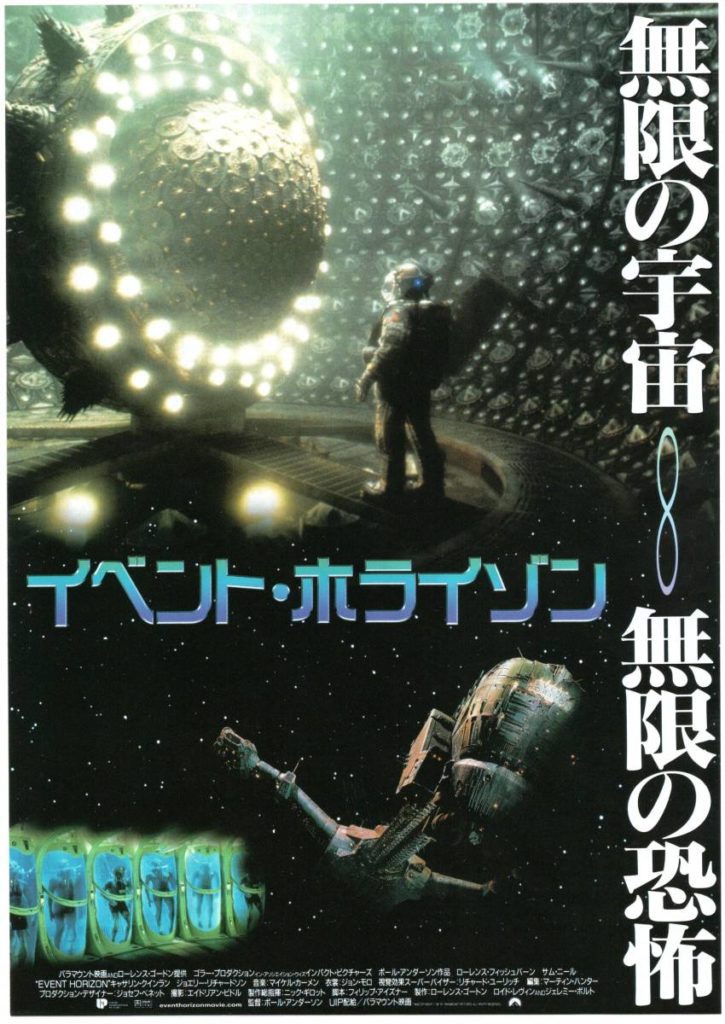

(1997年 アメリカ)

クールなメカデザイン、ハードな雰囲気、意表を突くショックシーンなどが揃っていて、演出にもキレがある。SF映画としての充実ぶりに加えて、王道の脱出劇としてもよく出来ており、ダメな方のポール・アンダーソンらしからぬ良作だった。

作品解説

ポール・W・S・アンダーソン監督

ポール・W・S・アンダーソンは英国出身の監督であり、テレビ界で脚本などを書いた後、ジュード・ロウ主演の青春映画『ショッピング』(1993年)で長編監督デビューをした。

『ショッピング』はヒットしなかったものの、その映像センスは高い評価を受けてすぐにハリウッドからお呼びがかかり、テレビゲームの映画化『モータル・コンバット』(1995年)を監督した。

当時、テレビゲームの実写映画化は不毛のジャンルで、ローランド・ジョフィ製作の『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』(1993年)、ヴァンダム主演の『ストリートファイター』(1994年)などがことごとく失敗したのだが、その中で唯一ヒットしたのが『モータルコンバット』(1995年)だった。

その手柄を認められて一躍注目の監督になったアンダーソンの元には『モータルコンバット2』、『X-MEN』などの監督依頼が来たのだが、次は大人の映画を撮るべきだと感じたアンダーソンはこれらを断った。

そんな中、パラマウントは新人脚本家フィリップ・アイズナーの脚本”Event Horizon”でアンダーソンにアプローチをかけた。

「宇宙の『シャイニング』」というコンセプトで注目を浴びていた同作と、自身の方向性との一致を見出したアンダーソンはこのプロジェクトに興味を持ち、元の脚本に登場したエイリアンの要素を削除して、より重厚で哲学的な内容に変更するなどの調整を施した。

パラマウントもアンダーソンの方針に賛同して6000万ドルの製作費を用立てたのだが、問題は彼らが考える製作スケジュールが余りにも急すぎることだった。

『タイタニック』に翻弄された製作現場

パラマウントは1997年夏に公開予定だったジェームズ・キャメロン監督の『タイタニック』(1997年)の製作の遅れに悩まされており(結局1997年12月公開となった)、その穴を埋めるべく本作の製作を急いで欲しいということになった。

通常の大作には12か月以上かかるところであるが、本作の製作期間は10か月しかない。しかしアンダーソンはプロジェクトマネジメントに自信があるのかこの条件を受け入れた。

後に『エイリアンvsプレデター』(2004年)を製作する際にも企画から公開までを10か月足らずでこなしており、アンダーソンの現場掌握力はかなり高いのだろう。

なのだが、あまりにも短い製作期間に耐えるスタッフを集めることには苦労した。時間がなさすぎるという理由からプロダクションデザイナーには断られまくり、何とか『日陰のふたり』(1996年)のジョセフ・ベネットにOKさせた。

パラマウントはその時点でのベネットに大作経験がないことを懸念したが、そうは言っても他に引き受け手もないので了承せざるを得なかった。

そしてベネットもまた、セットを4週間で組めるスタッフを探すことに難儀した。

他方で、当時のパラマウントは社を挙げたコストカットにも努めていたことから、本作の製作費も相当ケチられた。

これほどの大作の場合、視覚効果には業界最大手のILM(『ターミネーター2』,『ジュラシック・パーク』)か、新興だがビッグプロジェクトへの対応力のあるデジタル・ドメイン(『トゥルーライズ』,『アポロ13』)のどちらかが選ばれる場合が多かった。

しかしいずれも高額であり、「よそはよそ、うちはうち」という感じでパラマウントは首を縦に振らず、ヨーロッパの小規模会社に発注された。そのマネジメントも大変だったと思う。

1996年11月にはロンドンの名門パインウッド・スタジオで撮影を開始したのだが、同時期にはスタンリー・キューブリック監督の『アイズ・ワイド・シャット』(1999年)の撮影も行われていた。

本作の劇場公開が1997年8月、対して『アイズ・ワイド・シャット』の公開が1999年7月であり、同時期に撮影されていたにも関わらず、劇場公開は本作が2年近くも早かったという辺りに本作関係者たちの苦労がうかがいしれる。まぁキューブリックの時間の掛け方が異常とも言えるのであるが。

ジョエリー・リチャードソンが脚本の内容をよく理解できないまま撮影現場にやってきたり、サム・ニールが爆破シーンの撮影で怪我をしたりと問題がなかったわけではないが、さしたる遅延もなく撮影は進んだ。

なのだが1997年春になると『タイタニック』の遅延は決定的なものとなり、パラマウント社全体のリリーススケジュールは崩壊。アンダーソンに対して、もっと急いでほしいと言い出した。

その時点で第二班の撮影が終わっていなかったため、アンダーソンは休みなしで働いて何とか撮影を終わらせた。それでも通常は10週間かける編集作業に4週間しか残されておらず、編集のマーティン・ハンター(『フルメタル・ジャケット』,『モータル・コンバット』)は突貫でファーストカットを仕上げた。

が、そんな状態で作られたバージョンであるためそもそもの出来が良くなかった上に、残酷描写の連続で試写の客もパラマウントの幹部も凍り付いた。

MPAAから言い渡されたレーティングはNC-17(17歳以下鑑賞禁止)。成人映画一歩手前の厳しいレーティングであり、残酷描写を切るしかなかった。

そこで130分あったファーストカットは96分にまで縮められたのだが、後にアンダーソンは10分多く切り過ぎたと後悔した。

批評的・興行的惨敗

本作は1997年8月15日に公開されたが、同週公開のスタローン主演作『コップランド』(1997年)に大きく水をあけられて、初登場4位という大不振ぶりだった。

3週目にしてトップ10圏外へとドロップし、全米トータルグロスは2667万ドルにとどまった。

全世界トータルグロスは4200万ドルで、製作費6000万ドルの回収すらできなかった。

また批評家からもおおむね否定的なレビューを受けて、批評面でも興行面でも惨敗。

デビュー作がいきなりメジャースタジオに売れて意気揚々だったフィリップ・アイズナーも、一転して失敗作の脚本家の烙印を押され、キャリアに深刻なダメージを受けた。

彼はUCLAの脚本家コースの講師になるなど裏方に回り、Netflixの『スイート・ガール』(2021年)までの20年以上に渡って映画での主要ポストを担えなくなった。

ディレクターズ・カット版の製作ができず

なのだがホームメディアでの成績は良く、一部に熱心な支持層が形成された。

アンダーソンの次回作『ソルジャー』(1998年)に主演するカート・ラッセルからも、15年後にはきっと誇れる映画になると言われた。

全米公開から1年後にパラマウント幹部と会ったアンダーソンは、公開のしかたを間違えたと言われた。すなわち、作品のポテンシャルに見合う成果を出せていないことをパラマウントも認めたということである。

そしてパラマウントは、当初ビジョン通りのディレクターズカット版を製作しようとアンダーソンに持ち掛け、アンダーソンもこれに乗ったのだが、そこで大変な問題が発覚する。

なんと本作の素材はほとんどが廃棄されており、ファーストカット版が残っていなかったのである。劇場版本編以外で残されていたのはほんの数ショットであり、しかもビデオ画質で、これでは何も作りようがない。

アンダーソンは保管されている可能性のある世界中の倉庫を調査して回ったのだが、結局は何も発見されなかった。

2012年頃に、プロデューサーのロイド・レビンの手元でファーストカット版のVHSが発見されたとの報告があったのだが、その後10年も進展がないことを見ると、恐らく使える素材ではなかったのだろう。

それにしても、6000万ドルもかけて撮影した映画のフィルムを安々と捨ててしまうとは、アーカイブに対する当時の感覚には想像を絶するものがある。

感想

ダメな方のポール・アンダーソン、唯一の良作

本作には劇場公開時から気になっていたのだが、地方住みだったので行ける範囲内の映画館での上映はなかった。

なのだが、なぜだか「絶対に面白いはずだ」という謎の確信があったので、ソフトリリース日にレーザーディスクを買いに行った。

当時のレーザーディスクは何の特典映像もついていなくても4,700円もして、なかなかの高額だった。高校生の私にとっては厳しい出費だったのだが、偶然にもそのタイミングで臨時収入があったので買うことができた。

その臨時収入とは何だったのかというと、高校の文化祭での売上収入だった。

文化祭には友人5人で食べ物屋を出店したのだが、その売上がまぁまぁ良かった。で、本来は売上の全額を学校に召し上げなきゃいけないのであるが、我々は不正会計をして売上高の一部を手元に残したのである。

そうして得た金だったので、自分の中ではいろんなエッセンスが詰まっていた。

単純労働ではなく商売で得た売上だったこと、仕込み段階から友達と活動して得られた成果だったこと、そして不正会計で残した金だったこと。

社会人としての自分に繋がっている要素もあって、なかなか感慨深いものがある。不正会計はしていないが。

前振りは長くなってしまったが、そんな金の一部を突っ込んでまで買ったのが、本作『イベント・ホライゾン』のレーザーディスクだった。

でどうだったのかと言うと、とても気に入った。面白いという表現が合う映画ではないのだが、間違いなく好きな映画。

その後も、通常版DVDが出れば買い、デジタルリマスター版DVDが出ても買った。

その度に見返すのだが、何度見ても好きな映画である。

残念ながら日本版Blu-rayのリリースはないのだが、Netflixでは配信されているのでフルHDでの鑑賞は可能。早く高画質メディアでのソフト化もして欲しいものだが、パラマウント・ジャパンはパッケージソフトに熱心じゃないからなぁ。

ポール・W・S・アンダーソン監督は、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2007年)などのポール・トーマス・アンダーソン監督(以下PTA)と比較して「ダメな方のポール・アンダーソン」と揶揄されることも多い。

実際、『モータルコンバット』(1995年)、『エイリアンVSプレデター』(2004年)など、話題性だけで中身の伴っていない映画ばかり作っているので、私もダメな方だと思っている。

しかし本作だけは違う。クールなメカデザイン、ハードな雰囲気、意表を突くショックシーンなどが揃っていて、演出にはキレがある。

これだけ整ったSFホラーには滅多にお目にかかれないのではなかろうか。

余談ではあるが、本作製作時点ではポール・アンダーソンと名乗っていた監督が、なぜW・Sを付けたのかというと、本当にPTAの影響らしい。

同一人物だと勘違いした人から「『マグノリア』の最後のカエルはどういうことだったんですか?」と質問されることが相次ぎ、いちいち事情を説明するのも面倒臭くなったので、いっそのこと改名しようとなったんだとか。

逆にPTAの方が『モータルコンバット』や『バイオハザード』について聞かれたという話は耳にしないので、「ダメな方」ならではのガッカリエピソードだと言える。

宇宙の果てには地獄があった

7年前に行方不明になっていた深宇宙探査船イベント・ホライゾン号が、突如海王星付近に戻って来た。で、アメリカ宇宙軍の救助船がその救助に向かうというのが、ざっくりとしたあらすじ。

当然のことながらイベント・ホライゾン号には不穏なことが起こっていたのだが、興味深いのが宇宙人だのモンスターだのを絡めず、形而上的な設定に結び付けていることである。

イベント・ホライゾン号は地獄から戻って来たのであり、そして新たにやって来た救助船のクルーたちを地獄に引きずり込もうとしている。

宇宙もののSFに宗教を絡めるアプローチは『2001年 宇宙の旅』(1968年)や『コンタクト』(1997年)とも共通しているのであるが、それらが宇宙人=神という解釈に帰着するのに対して、本作は宇宙の果てには地獄があったという話にしている。

文化の東西を問わず、天国は頭上に、地獄は文字通り地の底に存在するというイメージである。だから宇宙に神様らしきものがいるという話は結構あるのだが、宇宙の果てに地獄という天地をひっくり返した話はありそうでなかった。

これが本作の着想の優れた点である。

そしてアンダーソン監督は本作の製作に当たってロバート・ワイズ監督の『たたり』(1963年)も参考にしたと言い、その骨子部分にはお化け屋敷的要素もあるのだが、決して俗っぽくなっていない辺りの匙加減もよくできている。

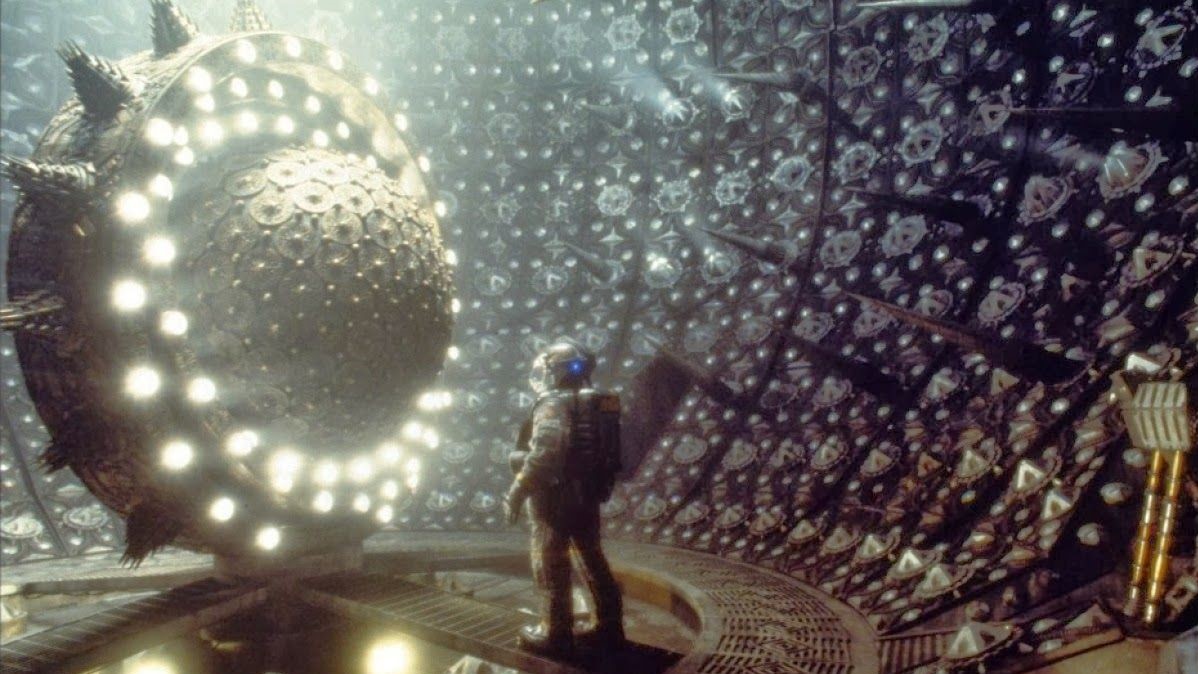

重厚かつ美しいメカデザイン

その高尚さを担っているのは、優れたメカデザインである。

イベント・ホライゾン号は登場場面で十字架を思わせる姿をしているのだが、カメラが寄っていくと科学の粋を集めた宇宙船にもちゃんと見える。象徴性と合理性のバランスが実に見事なのである。

そのコアにして、船全体を地獄に導く重力ドライブの禍々しさに至っては芸術的ですらある。

脚本では空中に浮かぶ巨大な黒い球体と表現されていたらしいのだが、本作のコンサルタントとしてクライブ・バーカーを招くほど『ヘルレイザー』(1987年)を敬愛していたアンダーソン監督は、パズルボックスに倣って図形的なイメージを求めた。

それが球体の回りを3つのリングが回転する重力ドライブのデザインに繋がったわけだが、これまた宗教的な禍々しさの中に、どこか科学的合理性も漂わせており、未来に実在する機械という風格がある。これまたお見事だった。

その他、船外活動用の宇宙服や、超高速移動から人体を守るためのタンクなど、SF映画でお馴染みのアイテムも次々と登場するのであるが、いずれもがプロダクトとしての存在感を放っているのが凄い。

王道の脱出劇

そんなわけでユニークな設定と高度なプロダクションデザインを併せ持つ作品なのであるが、筋書き自体は超シンプル。

救助船のクルーたちはイベント・ホライゾン号がヤバいということに気付くのであるが、到着時のアクシデントで救助船は故障してしまった。彼らは脱出策を捻り出さねばならないのだが、CO2除去剤の限界は20時間である。

脱出方法の模索に、タイムリミットの設定。それはあたかも『ポセイドン・アドベンチャー』(1972年)のようであり、脱出劇としては王道のプロットが置かれている。

対するイベント・ホライゾン号は『惑星ソラリス』(1972年)の如くクルーに心理攻撃を仕掛けてきて、中には地獄に魅了される者も現れるというのが不安定要素で、彼らの脱出劇を困難にする。

そして脱出計画に対する妨害者の出現というプロットは、ジェームズ・キャメロン監督の『エイリアン2』(1986年)のようでもあった。

何が言いたいのかというと、ユニークなアイデアに王道のプロットを組み合わせて、実に堅牢な作りになっているということである。

脱出劇は伝統通りにきちんと面白い。これもまた本作の強みであろう。

最後の最後の脱出方法にも一捻り加えてあり、あっと驚く方法が飛び出す辺りもよく考えられている。とにかくよく出来た映画だった。