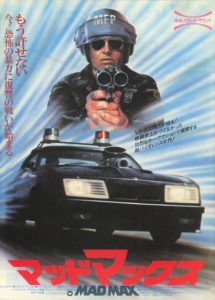

(1979年 オーストラリア)

カーチェイスの素晴らしさのみで語られることの多い作品なのですが、キャラクターと世界観の見事な調和の中で生み出されたバイオレントな雰囲気や、暴走族の圧倒的なおっかなさなど、映画としての基礎もしっかりとしており、見るべき点の多い良作だと思います。

あらすじ

治安が悪化した近未来のオーストラリア。ナイトライダーと呼ばれる暴走族メンバーがパトカーを奪って逃走し、M.F.P.に所属する警察官マックス・ロカタンスキー(メル・ギブソン)が激しいカーチェイスの末にナイトライダーを葬る。暴走族のリーダー・トーカッター(ヒュー・キース・バーン)はナイトライダーの死に怒り、M.F.P.隊員への報復を開始する。

スタッフ・キャスト

監督・脚本はジョージ・ミラー

1945年オーストラリア出身。本来は医学生だったものの、学生時代に映画コンテストに出品した短編がグランプリを受賞したことから本格的に監督を志し、本作が長編デビュー作となりました。製作費はERでの勤務で稼いだと言います。

本作が製作費35万ドルに対して全世界で1億ドルも稼ぎ出し、さらには続編の『マッドマックス2』(1981年)が映画史に残る傑作となったことから、ミラーもワールドクラスの映画人となりました。ただし雇われ仕事には不向きなのか、監督作品では製作や脚本も兼任することが多いようです。

また、『マッドマックス』シリーズでバイオレンス監督のイメージがついたものの、このシリーズ以外でアクション映画を撮ることはなく、ホラーコメディ(『イーストウィックの魔女達』(1987年))、人間ドラマ(『ロレンツォのオイル/命の詩』(1992年))、アニメ(『ベイブ/都会へ行く』(1998年)、『ハッピーフィート』(2006年))など、幅広いジャンルをカバーしています。

1998年に着想を得たにも関わらず、何度も何度も製作中止の憂き目に遭い続けた末に完成させた『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015年)が、当ジャンルとしては異例のアカデミー作品賞・監督賞ノミネートと、70歳にしてキャリアの絶頂を迎えました。

他に、ロバート・ゼメキス監督作品『コンタクト』(1996年)の当初の監督だったのですが、スタジオとの間の方向性の相違と製作開始の遅れを理由に降板。また、2007年頃に『ジャスティス・リーグ』の製作をしていたのですが、脚本家組合による大規模ストライキに巻き込まれて企画が頓挫と、いろいろ苦労もしてきています。

なお、『ネバーエンディング・ストーリー 第2章』の監督としてジョージ・ミラーという人物がクレジットされているものの、同姓同名の別人とのことです。

主演はメル・ギブソン

1956年生まれ。アメリカ生まれだがオーストラリア育ちで、名門オーストラリア国立演劇学院を出ているという、実はエリート。大学時代のルームメイトはジェフリー・ラッシュだったとのことです。

在学中に本作のオーディションに合格し、21歳で初主演となりました(公開は1979年であるものの、撮影は1977年)。続く『マッドマックス2』(1981年)も大成功したものの、『マッドマックス/サンダードーム』(1985年)が興行的にも批評的にも期待に応えられずいろいろと辛い目に遭ったためか、アル中になってしまいました。

登場人物

マックスとその家族

- マックス・ロカタンスキー(メル・ギブソン):M.F.P.のエースであり、暴走族からも知られた隊員。ナイトライダーはマックスの顔を見た瞬間に怖じ気づいたほどだった。しかし、親友でもあったグースの無残な死にショックを受け、このままでは復讐の連鎖の中で自身も暴走族と変わらぬ存在になろうとしていることに恐怖心を覚えたことから、仕事を離れることを決意した。

本作の製作当時、メルギブはまだ在学中だったのですが、前夜に酔った勢いでした喧嘩のままのボロボロの姿でオーディションに現れたメルギブにジョージ・ミラーはマッドを感じて、実年齢よりも上のマックス役にキャスティングしました。 - ジェシー・ロカタンスキー(ジョアン・サミュエル):マックスの妻。素人だが護身術のたしなみがあり、運転のスキルも高く、トーカッターから絡まれた際にも脱出に成功した。

ジェシー役には別の女優さんがキャスティングされていたものの、撮影直前に事故で大ケガを負い、撮影開始後にジョアン・サミュエルに決定したということです。

- スプローグ・ロカタンスキー:マックスとジェシーの一人息子で、やっと歩くようになったばかりの幼児。

M.F.P.

Main Force Patrolの略で、凶暴化した暴走族専門の特殊警察。

- フレッド・”フィフィ”・マカフィー(ロジャー・ワード):M.F.P.隊長で、筋肉隆々の見た目のまんまの武闘派。暴走族との抗争で部下に犠牲が出ていることに激怒しており、綺麗事ばかりを言う政治家や法曹関係者からの突き上げを喰らいつつも、「報告書の筋さえ通れば何をやっても構わない」となかなか燃える指示を出し、マックスのためにV8インターセプターを発注させた。

- ジム・”グース”・レインズ(スティーヴ・ビズレー):白バイ隊員で、不死身のグースの異名を持つ。暴走族を憎む心は人一倍であり、ジョニーが釈放される際には誰よりも怒った。ナイトライダーの復讐に燃えるトーカッターの罠にかかり、大火傷を負わされた後に死亡した。

- ループ(スティーヴ・ミリチャンプ):デブっちょの隊員で、ナイトライダー追跡においては車が破損しても追跡をやめないほどの執念を見せた。ただしその執念にスキルが追い付いていないことが問題で、最終的に車が大破し、相棒のチャーリーに大怪我を負わせた。

- チャーリー(ジョン・リー):ループとコンビを組んでナイトライダーを追跡したが、事故により声帯を失った。以降は人口咽頭を使用している。

暴走族

- トーカッター(ヒュー・キース・バーン):極悪暴走族のリーダーで、この世のすべての悪行を身に纏っているかのような圧倒的な威圧感と負のオーラを放っている。反面、身内に対する情は厚く、ナイトライダーの遺体を引き取りに現れたり、その仇を討つことを誓ったり、愚かな部下の行動も大目に見るような度量を示したりする。

- ババ・ザネッティ(ジョフ・バリー):組織のNo.2にして、参謀ポジション。金髪に鋭い目つきで、知性と内に秘めた凶暴性を感じさせる。部下達の問題行動も大目に見ることの多い親分肌のトーカッターとは違い、質の悪い部下の存在を問題視している。

- ジョニー(ティム・バーンズ):ヤク中で、組織の指示に従わない問題児。犯行現場で酩酊状態のところをマックスとグースに逮捕されたが、証言者が現れず不起訴になった。ババからは組織のリスク要因として睨まれ、またトーカッターからは警察に対してやり返す肝っ玉を見せろと迫られたが、実は小心者でグースを焼き殺せというトーカッターの指示に従うことができなかった。

- ナイトライダー(ヴィンス・ギル):冒頭にて警察車両を盗んで逃走。「ナイトライダー!俺はハイウェイの支配者だ」などと無線を通して大声で喚いたが、追跡してきたマックスの顔を見た瞬間に絶望し、直後にマックスとのチキンレースに負けて死亡した。どう見てもバカでしかないが組織内での人望はあったようで、その死に対しトーカッターは「ナイトライダー、夜空を見る度に奴の名を思い出せ」と実に心温まる追悼の言葉を送り、またその死が暴走族vsM.F.P.の全面抗争の引き金となった。

感想

エピソード0的な作品

マッドマックスと言えば砂漠で暴走族と戦うアウトローというイメージが一般的なのですが、そのイメージは『マッドマックス2』(1981年)が作り上げたものであり、本作のみ、かなり趣が異なります。

治安が悪化しているとは言え文明はまだ生きており、治安維持や司法制度もギリギリ機能しています。舞台は砂漠ではなく中規模程度の都市であり、豊かな自然もあります。

何より異なるのがマックスのキャラクターであり、その後は無口になるマックスが(『マッドマックス2』でのセリフはたったの16行)、本作では普通に会話しており、被り物で奥さんを笑わせようとする場面まであります。

また暴力に溺れかけている自分自身に歯止めをかけようとしており、終盤までは全然マッドではないのです。

後年のイメージから振り返ると、本作はマックス・ロカタンスキーがいかにしてマッドマックスになったのかというエピソード0的な物語に見えてくるもので、一番古い作品なのにあらためて見ると新鮮に感じられたりもします。

低予算をものともしない創意工夫

本作の製作費は35万ドル。たった一人の主人公と2台の車しか映らない『激突』(1973年)ですら製作費は45万ドルだったので、何台もの車が大破し、それなりの人数のスタントマンも使わねばならない本作の内容をこの金額で収めたことは驚異的としか言いようがありません。

これを実現するために、ジョージ・ミラーは並々ならぬ創意工夫を行っています。

人体破壊描写を撮るための特殊メイク等の予算はなかったため、直接的なバイオレンス描写はほとんどありません。

怪奇映画調のライティングで生命維持装置に繋がれたグースを見せたり、かかっているシーツに肘から先がないことでジェシーの損傷を見せたりと、間接的な描写だが、観客にはあたかもショッキングなものを見たかのような錯覚を抱かせる演出を施しています。

クライマックスのカーチェイスはトレーラーを借りて撮影しているのですが、所有者が車体に傷がつくことを嫌ったため、車体前面にライトやラジエーターの絵を描いた板を貼り付けて撮影を行いました。

これによってアップでの撮影ができなくなり場面に迫力がなくなったことから、衝突寸前に見開いた目のカットを入れることでインパクトを出しています。本来は苦肉の策として考えられた表現だったのですが、思いがけず好評だったので続編以降でもこの表現は使用されることとなりました。

近未来設定にしても、警察と暴走族以外の人や車を登場させる予算がなかったことから、このままではリアリティに欠けるとして「退廃した未来」という設定を付け加えたのが本当のところのようです。

シリーズ中もっとも怖い作品

アクションはシリーズの進行と共にどんどん過激化していくのですが、根っこの物語の陰惨さやおっかなさでは、本作が最強だと思います。

ポストアポカリプスの世界が舞台となった『2』以降の物語は弱肉強食を基礎としたものであり、暴走族も生きるために人を襲っているという明確な行動原理があるのですが、本作の世界観はそれほど逼迫していない分、暴走族たちは純粋に暴力や混乱を楽しんでいる者という位置づけになっています。

このため、彼らには常人による理解の及ばない者、話が通じない者という怖さがありました。

加えて、警察と暴走族との抗争の中でマックスの妻子までが巻き込まれ、ようやく歩けるようになったばかりの幼児までが無残に殺されるという、メジャー資本が入れば絶対にできないような陰惨な展開もぶちかましてきます。

これにキレたマックスはマックスで、死にたくなければ糸ノコで自分の足を切断しろという『ソウ』(2004年)の元ネタにもなった究極の選択をジョニーに対して迫ります。

全体的に血生臭くバイオレントな雰囲気が漂っており、本作を初めて見た時には死ぬほど怖かった記憶があります。オーストラリアには絶対行かないでおこうと、小学生なりに心に誓ったものでした。

≪マッドマックスシリーズ≫

マッドマックス【良作】シリーズで最もバイオレント

マッドマックス2【傑作】ポストアポカリプス映画の最高峰

マッドマックス/サンダードーム【駄作】シリーズを瀕死に追い込んだ最低作品