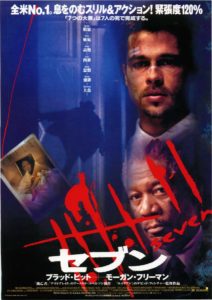

(1995年 アメリカ)

言わずと知れたサイコ・サスペンスの金字塔。もはやアートの域に突入した殺人現場やエッジの立ちまくった犯人像など魅力満載なのですが、バディ刑事ものとしての基礎がしっかり作られているからこそ映画として面白くなっているという意外と見落とされがちな部分もあるので、その点も解説したいと思います。

あらすじ

一週間後に定年を控えた刑事サマセット(モーガン・フリーマン)は、後任の新人刑事デヴィッド・ミルズ(ブラッド・ピット)と共にある殺人現場へと向かう。それは肥満の男が食べ物に顔を埋めて死んでいるという異様な現場であり、「暴食」の文字が発見される。

サマセットは、キリスト教の七つの大罪に着想を得た殺人であることや、現場からうかがえる犯人のこだわりようから、この事件はあと6件続くと予想。その通りに、同一犯によるものと思われる殺人が連続で発生する。

スタッフ・キャスト

監督はデヴィッド・フィンチャー

1962年デンバー出身。映画好きな父ジャックの影響で自身も映画好きとなり、『スター・ウォーズ』(1977年)に魅了されて映画界入りを決意。高校卒業後にジョージ・ルーカスが経営するVFX工房ILMに入社し、アニメーターとして働きました。

現在の作風からは想像もできませんが、映画人としてのフィンチャーの原体験はスター・ウォーズだったのです。

その後独立して25歳の時にドミニク・セナと共にプロパガンダ・フィルムズを創業。MTVを製作する会社として同社は大きく成長し、1990年には全米のすべてのMTVの1/3を一社で製作するまでになりました。

フィンチャーはMTVであってもストーリー性を織り込むことにこだわりを持っており、その姿勢から『エイリアン3』(1992年)の監督に抜擢されました。ただし『エイリアン3』はスタジオからの干渉に遭ってうまく製作することができず、興行的にも批評的にも苦戦を強いられました。

その後本作『セブン』(1995年)で持ち直し、『ファイト・クラブ』(1999年)で再び興行的・批評的な苦境に立たされるも(今では傑作扱いですが、公開当時は失敗作と見られており、フォックス社長のクビまで飛びました)、その確実な作風からコアな映画ファンは彼に味方しました。

脚本はアンドリュー・ケヴィン・ウォーカー

1964年ペンシルヴェニア州出身。ペンシルヴェニア州立大学を卒業した後、NYに渡って脚本家の仕事を開始したものの生活できるだけの収入は得られず、タワーレコードの店員として働いていました。

1991年に本作『セブン』(1995年)の脚本を完成させ、同じく当時駆け出しだった脚本家デヴィッド・コープ(後に『ジュラシック・パーク』や『ミッション:インポッシブル』の脚本を書く人)の伝手で脚本をスタジオに売り込み、『エルム街の悪夢』(1984年-)シリーズで知られるニューラインシネマに買い取られました。

本作公開後には売れっ子脚本家となり、『ゲーム』(1997年)、『イベント・ホライゾン』(1997年)、『ファイト・クラブ』(1999年)などの話題作のリライトを行いました。

またオリジナル脚本『スリーピー・ホロウ』(1999年)はティム・バートン監督×ジョニー・デップ主演で映画化され、興行的にも批評的も成功しました。

彼の仕事ぶりを評価するフィンチャーは、『ファイト・クラブ』(1999年)に登場する刑事3人組を”アンドリュー”、”ケヴィン”、”ウォーカー”と名付けました。

製作は『アウトブレイク』のアーノルド・コペルソン

1935年NY出身。ニューヨーク法科大学院で法学博士号を取得した後に、映画業界に融資する金融機関の弁護士となり、多くの映画の資金調達に関与しました。投資の回収という観点から、儲けを出せる企画の選別眼はここで身に付けたものを思われます。

後に妻となるアン・ファインバーグと共にインディペンデント映画を世界セールスにかける代行業を立ち上げ、その後には映画製作にも進出して『プラトーン』(1986年)でアカデミー作品賞を受賞しました。

1990年代に入ると『逃亡者』(1993年)、『アウトブレイク』(1995年)、『イレイザー』(1996年)とヒット作を連発してハリウッドを代表するプロデューサーとなりました。

作品概要

七つの大罪とは

本作ではキリスト教の七つの大罪をモチーフにした連続殺人が描かれます。では、七つの大罪とは一体何なのでしょうか。

元は4世紀にエジプトの修道士エヴァグリオス・ポンティコスが著した八つの枢要罪(暴食、色欲、強欲、憂鬱、憤怒、怠惰、虚飾、傲慢)でした。

6世紀後半にグレゴリウス1世がこれを改訂し、七つの大罪となりました。内容は「傲慢、憤怒、嫉妬、怠惰、強欲、暴食、肉欲」であり、これらは罪の源になるものとされています。

NYでスラッシャー映画の脚本を書いていたアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーはこれをホラーの題材に取り入れることを思い付いたのですが、七つの大罪について図書館で調べながら脚本を書いていくうちに、NYという土地や当時の不遇に対する個人的な不満や怒りが高まっていき、それが脚本に反映されていったと言います。

だからこそ劇中でのサマセット刑事の嘆きや、ジョン・ドゥの怒りには真に迫るものがあるのです。

全米興行成績4週連続No.1

本作は1995年9月に公開され、初登場1位を記録しました。

なお本作に先駆けて公開されていた『ユージュアル・サスペクツ』(1995年)もこの週の6位に残っており、ケヴィン・スペイシーが出演した映画史に残る傑作スリラーが2本同時にランクインしていたという、とても贅沢な週でした。

その後もセブンは首位をキープし続け、4週連続No.1、全米でのトータルグロスは1億ドルの大台を越えました。

サイコスリラーというジャンルでここまでの成功を収めたのは『羊たちの沈黙』(1991年)以来であり、本作後には『コレクター』(1997年)、リメイク版『サイコ』(1998年)、『ボーン・コレクター』(1999年)と、メジャースタジオがこぞってこのジャンルの作品を製作しました。

登場人物

- ウィリアム・サマセット(モーガン・フリーマン):殺人課のベテラン刑事。酷い事件が後を絶たないことに心を消耗しており、一週間後に退職を控えている。

- デヴィッド・ミルズ(ブラッド・ピット):殺人課に赴任してきたばかりの新米刑事。以前の所属と喧嘩してまで殺人課を志望しており、もっとも厳しい部署で手柄を立てることを目標としている。

- トレイシー・ミルズ(グウィネス・パルトロー):デヴィッドの妻で、元小学校教師。この街に馴染めず、私生活上の悩みをサマセットに打ち明けている。

- ジョン・ドゥ(ケヴィン・スペイシー):7つの大罪をモチーフにした連続殺人を行っている異常者。ジョン・ドゥとは名無しの権兵衛みたいなもので、彼の本名は不明。また手の込んだ殺害を行うための資金がどこから出ているのかも不明。

- 警部(R・リー・アーメイ):サマセットとミルズの上司。サマセットの手腕を買っており、彼の退職を慰留している。

感想

ジョン・ドゥのマジヤバ加減

90年代はサイコ・サスペンスが数多く製作された時期でしたが、本作の真犯人ジョン・ドゥ(ケヴィン・スペイシー)のヤバさは突出していました。

見た目は普通のおっさんで都会の雑踏に紛れ込んでいるのですが、世間と扉一枚で隔てられた自室内はエライ状態になっています。

そこら中をゴキブリが這い回る不衛生な環境で、薄暗い室内を煌々と照らす十字架のネオンサイン。世間に対する不満や鬱憤がその神経質な性格を表すかのような小さな文字でびっしりとノートに綴られており、この人はマジのヤバイ人であるということが分かります。

ついに出頭した後も、ジョン・ドゥは一見すると知的で大人しい雰囲気なのですが、犯行理由などを尋ねられるとみるみる語気を強めていき、やっぱりおかしい人なんだということを思い出させます。

演じるケヴィン・スペイシーは抜群の緩急でジョン・ドゥのヤバさを表現するだけではなく、人間を超えた悪意の化身のような超絶性も漂わせており、後のオスカー俳優としての実力をいかんなく発揮します。

なおケヴィン・スペイシーの前にはヴァル・キルマーがジョン・ドゥ役のオファーをされていたようなのですが、断っています。キルマーは『マトリックス』(1999年)のモーフィアス役も逃しており、その作品選別眼のなさはかなりのものです。

バディ刑事ものとしての味わい

そんなジョン・ドゥの凶行ばかりが注目されがちですが、本作にはバディ刑事ものとしてのドラマがしっかりと作り込まれていることも魅力となっています。

最初、サマセット(モーガン・フリーマン)はミルズ(ブラッド・ピット)を認めていません。

ミルズの存在をほとんど意に介しておらず、最初の現場では聞き込みなどパトロール警官にやらせるような仕事をさせているし、本人が同席の場であっても特に憚ることなく「ミルズの実力じゃ無理だ」などという発言もしています。

手柄を上げたくてこのゴミ溜めにやってきたと言うミルズは、サマセットからすれば世間も知らずに張り切っている青二才であり、この街の実情に直面すればそのうち心が折れるだろうくらいに思っているわけです。

しかしミルズの妻トレイシー(グウィネス・パルトロー)から食事に招待され、トレイシーの人となりに対して好感を抱いたことで、彼女が選んだ相手なんだからミルズもおかしな奴じゃないんだろうと心を開き始めます。

こうして若手とベテランのコンビが成立するのですが、サマセットがミルズに対して高い技術と知識を与えるだけではなく、「世間なんて…」「人生なんて…」とすべてを悲観する偏屈なおっさんだったサマセットが、真っすぐなミルズとの関わり合いの中で闘志を取り戻していく物語にもなっています。

冒頭では規則正しい生活に自分を当てはめ、都会の雑音が気になる時にはメトロノームを鳴らし、その音に集中することで自分のテンポを取り戻していたサマセット。

そこには「見ない、聞かない」という彼の姿勢が反映されていたのですが、中盤にてサマセットはこのメトロノームを破壊します。これは醜い現実と向き合うという彼の変化の現れなのです。

最初はぶつかり合っていた両者が良いコンビになっていく様は定石ながら良くできており、80年代から90年代にかけて流行していたバディ刑事ものとしても機能しています。

なおモーガン・フリーマン×ブラッド・ピットコンビに決まる前には、アル・パチーノ×デンゼル・ワシントンコンビが真剣に検討されていたようです。

残念ながらアル・パチーノは他作のスケジュールとの兼ね合いで本作に出演できなくなり、デンゼルはあまりに暴力的すぎるとのことで本作を断ったようなのですが、パチーノ×デンゼルコンビでも見たかった気はします。

希望をへし折る鬱エンディング

機能を始めたサマセットとミルズのバディ。

これは陰鬱な事件に対して明るい要素であり、通常の映画であれば事件を解決するための大きな原動力となります。

しかし本作の底意地が悪いのは、二人の努力も虚しくジョン・ドゥが連続殺人をやり遂げてしまうこと、しかも二人に対して考えうる最悪の悪夢を与える形で終結するということです。

主人公二人の関係性が明るかった分、この落とし方は観客の心にショックを与えました。捜査は解決に向かっていると見せかけておいて、実は正反対の方向に向かっていたのですから。

このエンディングは鬱すぎて、当時ホラー映画で名を挙げていたニュー・ライン・シネマすら躊躇したものだったのですが、フィンチャーは一番暗いやつでいくぞということでウォーカーの脚本のまま撮ることにしたのでした。

デヴィッド・フィンチャーの意匠

こうして振り返ると、制作においてデヴィッド・フィンチャーが実に正しい判断を下し続けていたことが分かります。

現在でこそ名監督としての地位を不動のものとしていますが、本作製作時点では『エイリアン3』(1992年)を大失敗させた監督という汚名を着ていました。

フィンチャー自身も二度と映画を監督するつもりはなかったのですが、本作プロデューサーのアーノルド・コペルソンがフィンチャーの元にこの脚本を持ち込み、フィンチャー自身もこの暗い物語に感じるものがあったようで、やらないと決めていた監督業に戻って来たのでした。

本作でのフィンチャーの仕事は素晴らしいものであり、本来はスラッシャー映画として書かれていた脚本を、徹底した美意識の下で一般客にも響くようにデコレートしています。

タイトルバックからして先進的。カイル・クーパーによるぶわぶわ文字と断片的なイメージの羅列。そして最初はノイズにしか聞こえなかったBGMが次第に旋律を奏で始め、最後に「You got me closer to God!」(お前が俺を神に近づける)というシャウトが入るという構成。センスあり過ぎでヤバいです。

この時の曲はインダストリアル系ロックバンドNine Inch Neilsの「CLOSER」という既成曲なのですが、これを映画用にリミックスし、最後のシャウト以外の歌詞をすべて取り払ってあのBGMにしたのでした。

殺人現場は凄惨なのだがどこか美しさもあり、ホラー映画を見慣れていない観客でもギリギリ見ていられるレベルを保っています。

中盤のSWAT出動やジョン・ドゥvsミルズの銃撃戦にはアクション映画としての躍動感が宿っており、娯楽作としても十分に通用するレベルとなっています。

気持ち悪さとカッコよさを両立させたフィンチャー演出は、頑固な映画マニアと一般客の両方を納得させるという難しいことを可能にしています。

なお、製作開始にあたってフィンチャーがスタッフ達に説明した本作のビジョンとは「カラーでモノクロ映画を撮る」というものであり、そのためにフィンチャーと撮影監督のダリウス・コンジは銀残しという手法を施しました。

これは市川崑監督の『おとうと』(1960年)でカメラマンの宮川一夫が完成させた手法であり、通常であればフィルムを現像する際に漂白・定着で消される銀の一部を残すことで、画面の彩度を落としコントラストを上げるという効果があります。

技術の鬼フィンチャーは35年も前の技術を採用することで驚くような効果を得ており、本作後には『エイリアン4』(1997年)、『プライベート・ライアン』(1998年)、『マトリックス』(1999年)、『スリーピー・ホロウ』(1999年)、『マイノリティ・リポート』(2002年)など、銀残しはハリウッドでブームとなりました。

タイトルバックと言い、銀残しと言い、多くの模倣を生んだ本作は、やはりエポックメイキングな作品だったのです。