(1997年 アメリカ)

ホワイトハウスの陰謀に若い大統領補佐官とジャーナリストが挑むという大風呂敷広げまくったポリティカルアクションなのですが、持たざる主人公でも太刀打ち可能なよう陰謀側の行動がユルユルになった結果、どうしようもなく緊張感のない作品となっています。

作品解説

なぜかホワイトハウスブームだった1997年

1997年にはホワイトハウスを舞台にしたサスペンスアクションが本作以外にも複数公開されています。

まず本作が1月に公開され、4月にはウェズリー・スナイプスとダイアン・レインが陰謀に挑むという内容でしばしば本作と印象がごっちゃになる『ホワイトハウスの陰謀』が公開。そして7月にはハリソン・フォード大統領がテロリストと戦う『エアフォース・ワン』が公開されています。

なぜ類似作がここまで密集していたのかは分かりませんが、ヒットしたのが『エアフォース・ワン』(1997年)だけだったのでこの分野が鉱脈と見做されることはなく、以降にブームは続きませんでした。

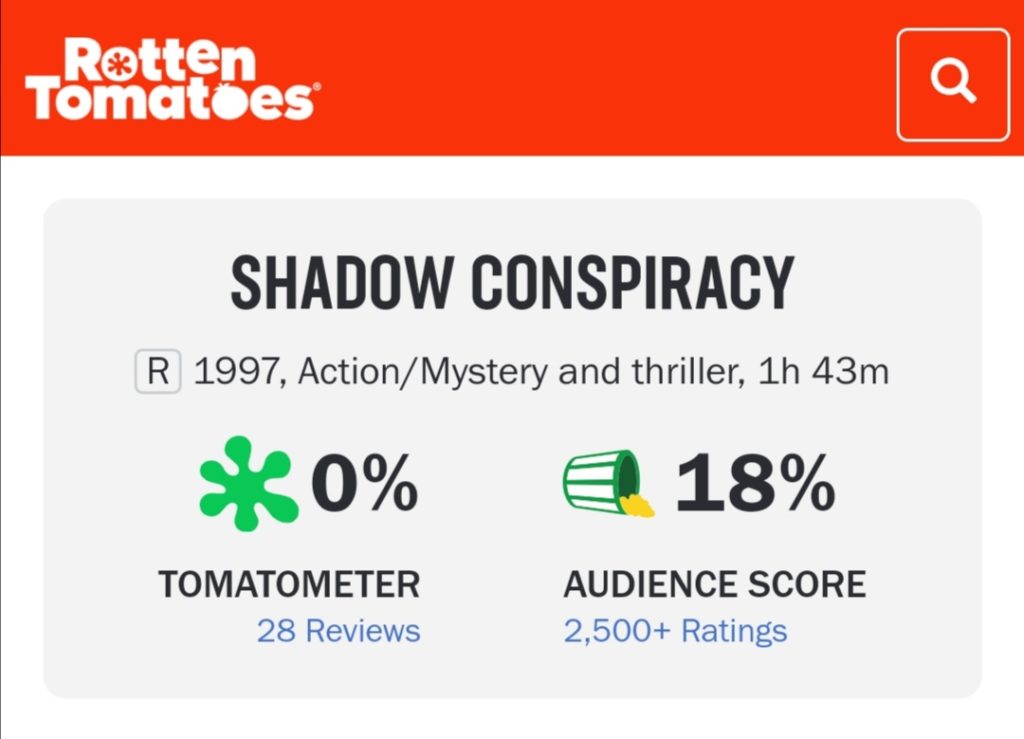

批評家支持率が驚異の0%

本作は酷評を受けており、批評サイトRotten Tomatoesでの批評家支持率は驚きの0%となっています。つまり褒めている批評家が一人もいないということ。

かといって公開当時にラジー賞にノミネートされたということもなく、酷い悪口を言われているわけでもないが、褒めている人も誰もいないというのが本作への評価となっています。

「怒られているうちが華」なんて言いますが、こういうネタにすらされていない映画こそが真のダメ映画なのだろうと思います。

全米大コケ作品

本作は1997年1月31日に公開されましたが初登場16位。その後もランクを上げることはなく全米トータルグロスは231万ドルで、製作費4500万ドルの回収など夢のまた夢という大爆死となりました。

感想

殺し屋がまぁアホ

本作の主人公は大統領特別補佐官のボビー・ビショップ(チャーリー・シーン)。

ホワイトハウスに勤めるボビーが不本意にもある陰謀に巻き込まれ、身の潔白を証明するため真相の解明に当たることがおおまかなあらすじなのですが、ボビーの逃亡生活の幕開けである導入部に説得力がないので、どうにも話に入り込めませんでした。

ボビーがワシントンD.C.の街中を歩いていると、大学時代の恩師ポチェンコ教授(セオドア・ビケル)からの接触を受けます。しかし何かを言おうとしたところでポチェンコは何者かに狙撃されて死亡。続いてボビーも狙撃されかけるのですが、彼は何とかこれを回避します。

するとスティーヴン・ラング扮する殺し屋が姿を現して、ボビーを追いかけ始めます。人通りの多い場所へと逃げ込んでもお構いなしに追いかけてきて、平気で銃をぶっぱなす殺し屋。

「目撃者が多い場所なら手を出せない」という制約条件を無視したところがこの殺し屋の恐怖の源泉であり、無表情なラングの演技も含めて『ターミネーター』(1984年)を意識したキャラクターなのだろうとは思うのですが、どうにもこれがしっくりときません。

なぜなら、サラ・コナーさえ殺してしまえば後はどうあれ任務達成のターミネーターとは違い、この殺し屋の大目的はある陰謀の隠ぺいにあります。隠蔽が目的なのだから暗殺は静かに遂行しなければならないのに、人目に付く場所で平気で銃をぶっ放すものだから、怖いというよりも阿呆にしか見えないわけです。

もしボビーの殺害に成功しても、別の形で陰謀が発覚するんじゃないのと。

ワシントンD.C.に警察はいないのか

ただ、阿呆さ加減ではボビーも負けてはいません。

殺し屋がこれだけ派手に暴れた後で、彼が被害者であることを裏付ける目撃者は大勢いるはずなんだからさっさと警察に駆け込めばいいところを、当座の急場を脱してもなお一人でコソコソ逃げ続けます。その結果、どんどん逃亡犯っぽくなっていくのだから、その後に彼の身に降りかかる受難も自業自得に見えてきます。

さらに疑問符が付くのが警察の動きであり、市街地での銃撃という大事件が起こった以上、ボビーが駆け込もうが駆け込むまいが警察による捜査が始まるはずなのですが、警察がこの事件を調べている様子が全くありません。

この世界には警察という機関が存在していないかのようなのです。

ポリティカルアクションを自称する以上、もし現実に同様のことが起こった場合に関係機関はどう動くのかをシミュレートする内容にすべきだし、その確からしさこそが当該ジャンルの醍醐味の一つであるはずなのですが、本作は作劇上都合の悪い部分を捨象しているので、随分と頭の悪い作品に見えてしまっています。

ついでにホワイトハウスもアホ

中盤にはボビーがホワイトハウスに潜入するという一幕もあります。

お尋ね者のボビーが陰謀の総本山であるホワイトハウスに乗り込むという展開は『ミッション:インポッシブル』(1996年)のCIA潜入を彷彿とさせるのですが、緊張感は足元にも及びません。なぜなら、迎え撃つ側が阿呆だから。

殺人事件の有力な容疑者である上に、ホワイトハウスでは顔を知られた身であるボビーがどうやって潜入するのかと思って見ていると、普通に正面玄関から入れてしまいます。

「お久しぶりです、ボビーさん」と何事もなかったかのように挨拶してくる守衛さん。ホワイトハウスという重要な施設を守っているにも関わらず、情報が末端にまで共有されていないようです。

ボビーは執務室にまでほぼフリーで入ることができて、他人のパソコンを起動して極秘情報を取得することにも成功するのですが、ありえないほどセキュリティというものがないホワイトハウス像には呆気にとられました。世界一重要な施設ですよね?

あと、陰謀の主導者が他人から類推可能なパスワードを設定しており、いとも簡単に極秘ファイルを盗み見られてしまうという点もカックンでした。90年代のセキュリティとはこんな感じだったのでしょうか。

三重四重のセキュリティをどうやって掻い潜るのかという点で緊張感を煽った『ミッション:インポッシブル』と比較すると、主人公がクリアー可能なところにまで施設のセキュリティのレベルを下げた本作のアプローチにはため息しか出ませんでした。

本作の脚本家は頭を使うことをサボっています。

テクノロジー描写のお粗末さ

『エネミー・オブ・アメリカ』(1998年)のように主人公がハイテクに追われる描写もあるのですが、これもまたダメダメでした。

ホワイトハウス側は敵国監視用のスパイ衛星までを持ち出してボビーを探すのですが、「まさかこんなところにまで監視の目が届くの!?」というサプライズがなくて、せっかくのハイテクが無駄になっています。

ボビーが発見されるのが状況から推測可能な場所ばかりなので、ハイテク衛星なんて使わなくても地元警察を張らせておけば済んでいたんじゃないのという感じだし。

またクライマックスでは大統領暗殺のためにラジコンヘリが用いられます。玩具が暗殺の道具になるのは『ザ・シークレット・サービス』(1993年)のアイデアの引用だと思われますが、こちらもまた作劇上の効果を発揮していませんでした。

玩具が武器に変わるというのは紛れもない不意打ちであり、一撃必中を狙うべきシチュエーションなのですが、暗殺者はなぜか一撃目で大統領を狙わず、その場に居た群衆に向けて発砲します。これでは玩具を武器にした意味がまったくありません。

本作は「なぜそのテクノロジーが採用されたのか」という必然性から遡って見せ場を構築していないために、その描写全体がお粗末なものとなっています。

黒幕がバレバレ ※ネタバレあり

陰謀の黒幕は大統領首席補佐官であり、逃亡中のボビーの相談相手になっているように見せかけて実は裏切っていたという設定なのですが、これを演じるのがドナルド・サザーランドなので、最初からこいつが黒幕ということがバレバレなんですね。

いかにも悪者っぽいサザーランドを配置しているので、観客の読みの更に先を読んで実は味方でしたというサプライズでもあるのかなと思って見ていたのですが、本当にサザーランドが悪者だったという捻りの無さには驚きました。

そして、こいつもまた阿呆みたいな動きをします。

言うことを聞かない大統領の暗殺が彼らの狙いであり、軍の将軍らが陰謀仲間なのですが、なぜか暗殺の最終打合せをヨットハーバーというオープンスペースでやるものだから、その内容をばっちりとボビーに聞かれてしまいます。

何でそんな場所で大統領暗殺の打合せをするのか、仕方なくその場所を選んだにしても周辺をガードマンで固めておくなり何なりしないのかと、いろんな意味でカックンでした。