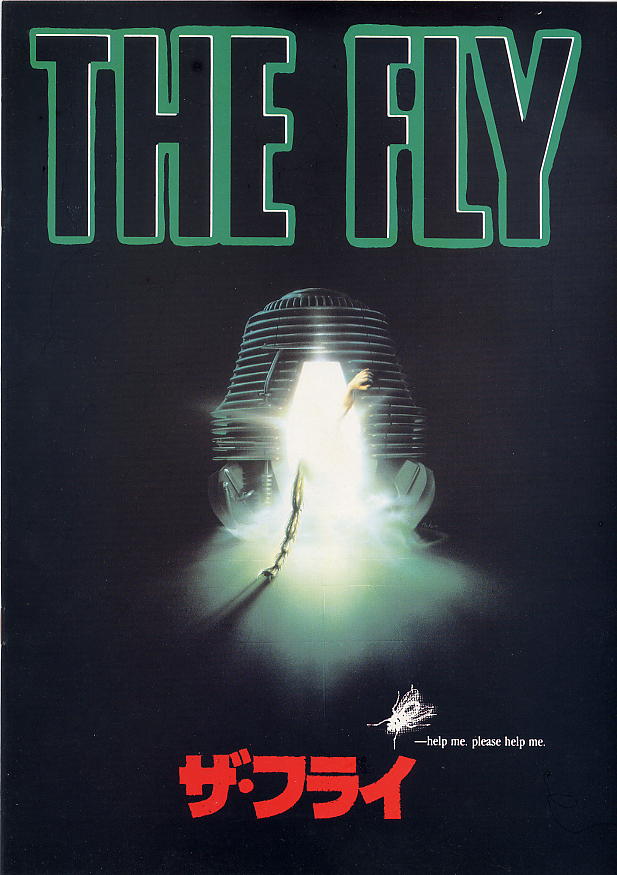

(1986年 アメリカ)

トラウマ級描写が何度も何度も炸裂する完全無欠のホラー映画だが、そこに純愛や嫉妬心といった人間ドラマが巧妙に絡められており、ただの悪趣味映画に終わっていない。理系にも明るいクローネンバーグによるモンスター造形も神がかっており、全方位的に良くできている。

作品解説

50年代ホラーのリメイク

どういうわけだか80年代には50年代ホラーのリメイクが流行っていたが(『遊星からの物体X』、『キャットピープル』)、本作もその流れの中にある。

80年代初頭、脚本家のチャールズ・エドワード・ポーグ(『ドラゴンハート』)は、彼のエージェントを務めていたキップ・オーマン(『ヒッチャー』)から往年のホラー映画『蠅男の恐怖』(1958年)のリメイクを勧められた。

アイデアをまとめたポーグは『エレファント・マン』(1980年)をヒットさせたプロデューサー スチュアート・コーンフェルドの元に企画を持ち込む。

コーンフェルドはのちにベン・スティラーと共にプロダクションを設立し、『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』(2008年)でトム・クルーズが演じた名物キャラクター レン・グロスマンのモデルになった人物である。

コーンフェルドとポーグは映画化権を持つ20世紀フォックスに企画を持ち込んで映画化の許可をもらった。しかし脚本の出来が悪かったためか、ほどなくしてフォックスは翻意。

製作中止一歩手前にまで追い込まれたが、コーンフェルドが交渉して、製作費を独自で集めればフォックスが配給するという条件を何とか引き出した。

コーンフェルドは『エレファント・マン』(1980年)でも組んだ友人メル・ブルックスに出資を依頼し、一応は承諾されたが、やはりここでも脚本の出来が悪いという理由でこっぴどく叱られた。

ブルックスはポーグを外し、『ワイルドバンチ』(1969年)のウォロン・グリーンを雇って脚本のリライトをさせたが、特に改善したわけでもなかったことからポーグを再雇用。

ブルックスとコーンフェルドは監督に『ザ・ブルード/怒りのメタファー』(1979年)のデヴィッド・クローネンバーグを希望したが、当時のクローネンバーグはディノ・デ・ラウレンティスの下で『トータル・リコール』に取り組んでいた。

代わりに英国人のロバート・ビアマン(『バンパイア・キッス』)が雇われてプリプロダクションを開始したが、その最中に娘を事故で亡くしたことから仕事を継続できる状態ではなくなり、製作が1か月停止。ブルックスは契約を盾にビアマンを縛ることもできたが、最終的には本人の要望を聞き入れて降板させた。

監督を失った企画は危機的状況に陥ったが、当時フォックスの重役だったスコット・ルーディンから、再度デヴィッド・クローネンバーグにアプローチしてみてはとアドバイスされた。クローネンバーグは『トータル・リコール』を降板していたのだ。

監督就任にあたりクローネンバーグが切ってきた条件は脚本の書き直しを自由に行うということであり、開発費として75万ドルを要求してきた。

脚本を書くのに75万ドルという金額にコーンフェルドは慄いたが、ブルックスがフォックス社長に宛てて「クローネンバーグが手掛ければジャンルを越えた傑作になる」という手紙を書いたことから、予算は下りた。75万ドルと言わず100万ドルでも出しますよという太っ腹な逆提案まで込みで。

クローネンバーグの手によって脚本の大部分は書き換えられたが、ポーグの土台がなければ作品は出来上がらなかったというクローネンバーグの思いから、ポーグの名前はクレジットに残されることになった。

ジョン・マルコヴィッチが主演の第一候補だったが降板し、『SF/ボディスナッチャー』(1978年)のジェフ・ゴールドブラムが選ばれた。

ゴールドブラムは当時交際していたジーナ・デイヴィスを相手役に推薦し、本読みをさせると悪くなかったことから、クローネンバーグはデイヴィスをキャスティングした。

興行的・批評的大成功

本作は1986年8月15日に全米公開され、2週連続1位を獲得。

1500万ドルの製作費に対して全世界で6000万ドル以上を稼ぎ出し、クローネンバーグ作品で最大のヒット作となった。

また作品内容も非常に高く評価され、アカデミー賞では特殊メイク賞を受賞した。

感想

オタク学者の純愛物語

初見は中学時代の地上波深夜枠だったけど、あまりのグロさに度肝を抜かれた。今から振り返ると、よくこんなのをノーカットで放送できたなと思う。

中坊のハートにはグロさしか残らなかったわけだが、その後に何度も見ているうちに「面白かったんだ」ということにも気づき、映画として極めてよくできているということも分かってきた。

核にあるのは不器用な男の純愛物語。

頭脳こそ天才的だが人としての楽しみを知らず、知りたいとも思わずに生きてきた変わり者の科学者セス(ジェフ・ゴールドブラム)が、科学雑誌記者ヴェロニカ(ジーナ・デイヴィス)との交際で人間味に目覚めるというのが前半部分。

セスは物質転送機の開発を行っており、無機物の転送にはすでに成功しているのだけど、有機体はどうしても送れないのでプロジェクトの本来的なゴールに到達できずにいる。

ポール・バーホーベン監督の『インビジブル』(2000年)でも感じたのだけど、SF的な技術の開発にある程度は成功しているのだが、最後の詰めで失敗しているという設定には、個人的にグっとくるものがある。

ある日、雑誌記者のヴェロニカと出会ったセスは、この業界では珍しい若くて美人のヴェロニカにゾッコンラブになり、彼女の勤める出版社にまでアタックに行く。

人馴れしていないセスのアプローチは不器用だったが、上司との不倫関係に疲れていた当時のヴェロニカには新鮮に映ったのか、二人は交際を開始する。

そんな折、セスはコンピューターが有機体を単純に理解していたことが実験失敗の原因だと突き止め、”肉感”というプラスαの要素を情報として加味することで、有機体の転送に成功。

主人公が人間味に目覚めるドラマと実験のプロセスをリンクさせた見事な構成だったと思う。

かくしてセスは世紀の発明を成し遂げるのだが、ちょうどそのタイミングでヴェロニカは上司で元恋人のステイシス(ジョン・ゲッツ)との関係を清算するために出て行ってしまう。

ここで嫉妬に狂ったセスが自分を使った人体実験を行い、誤って混入した蠅との遺伝子レベルでの融合がなされて怪物化していくのが後半なのだけど、その発端部分がセスの恋愛経験の少なさゆえという辺りが切なくなってくる。

ある程度大人の恋愛をしたことがあれば、ヴェロニカがなぜ出ていくのかは察しがつくし、「数日待って帰ってこなけりゃ俺が出ていくか」程度に構えるだろう。しかしセスは純粋すぎて、そういう駆け引きができなかったのだ。

ヴェロニカを失うかもしれないという恐怖に耐えられず酒を浴びるように飲み、判断力を失ったところで軽はずみな行為に出てしまい、そのことが取り返しのつかない事態を引き起こす。

セスは愚かなんだけど、大いに同情してしまった。

モンスター難病もの

ここから先は地獄絵図。

どんどん変貌していくセス。生物学的なハエの生態とホラー映画としてのインパクトを両立させた、いかにもクローネンバーグな見せ場の構築が凄い。

当初は見た目の劣化だけだったが、しばらく放置した後にヴェロニカが様子を見に行くと、消化液を吐き出して溶けた食べ物をすするという、完全ハエスタイルの食生活に変化していて絶望する。

この場面が本当に気持ち悪くて、中学時代にはいったん見るのをやめようかと思ったほどだが、裏を返せばそれだけインパクトがすさまじかったということで、ホラー映画としては極めて正しいと言える。

そして、「こんなになってしまってすまねぇ」というセスと、もうダメだと分かりながらも最後まで看取ろうとするヴェロニカの物語は、難病や介護など様々な現実問題と置き換えて見ることができる。実に深い話でもあるわけだ。

更に悪いことには、ヴェロニカは自分が妊娠していることに気づく。あのセスの子供はどんな状態で産まれてくるのか。自分だけでは支えきれないと判断したヴェロニカは、事情を知っている唯一の人であるステイシスに相談に行く。

ここでヴェロニカの精神を追い込むに至った悪夢こそが本作最大のトラウマ場面。何度見てもここでは「いや~!」と声を上げそうになってしまう。ドラマのターニングポイントでこうした凄まじいショックシーンを的確にぶっこんでくる辺りも、本作の構成の神がかったところだ。

変態監督、絶好調である。

そして前半部分ではどうしようもない間男でしかなかったステイシスが、後半では頼れる兄貴に見えてくるのだから、本作は動的なドラマとしても優れている。

ただしステイシスが絡むと余計に拗れるのがこの映画で、セスはヴェロニカを取り戻しに現れ、自分の子を産めと言って迫る。そして要求を拒絶されると、セスとヴェロニカと子供で一体化しようと、輪をかけて滅茶苦茶なことを言い出す。

そこにヴェロニカを再奪還しにステイシスが現れるのだが、ここから先はショックシーンのつるべ撃ちで息をもつかせない。

そして緊張感がピークに達したところでセスの顔面がボロボロと剥がれ落ち、ハエ人間の完全体が姿を現すという見せ場にはビックリ仰天だった。タイミングと言いアイデアと言い、完璧ではなかろうか。

しかもよくよく考えると、ハエの生活環とも整合している。

ハエは完全変態の昆虫である。すなわちサナギの時代があるのだけれど、本作のハエ人間はセスの外皮こそがサナギのようなものであり、クライマックスでついに羽化をして中から成虫が出てきたというわけだ。

よくこんな話を思いついたものだと、何度見ても感心する。

そして最後にあるのは切ないラスト。ハエ人間としての本能に任せてしまったセスは最終的には観念して、愛する人に自分を葬らせようとするのだが、この幕引きは何度見ても悲しい。

ここまでエモーショナルでグロテスクは映画は他にないと思う。掛け値なしの傑作。