(1996年 アメリカ)

昔見てつまらなかったのだが、最近見ると印象が全然違って物凄く面白かった。個人と秩序の関係という社会契約論的な話に始まり、市民革命の勃発から挫折までを描いた含蓄ある物語で、そう思って見れば高校時代の世界史選択者にはグッとくるものがあるんじゃなかろうか。

作品解説

『モロー博士の島』(1896年)三度目の映画化

本作の原作はH・G・ウェルズ著『モロー博士の島』(1896年)。

他の動物を人間のように改造するという設定が話題を呼んだ作品であり、チャールズ・ロートン主演の『獣人島』(1933年)、バート・ランカスター主演の『ドクター・モローの島』(1977年)と本作以前にも2度映画化されている。

若手監督リチャード・スタンリー

1966年南アフリカ出身の映画監督リチャード・スタンリーも、『モロー博士の島』に魅了された人物の一人だった。

低予算のSFホラー『ハードウェア』(1990年)で20代前半にして注目を浴びたスタンリーは、少年期に読んで影響を受けた『モロー博士の島』の映画化に向けて動き始める。

4年がかりで仕上げた脚本はニューラインシネマの手に渡り、製作が始動。

ニューラインは、モロー博士役にマーロン・ブランドを引っ張ってきた。スタンリーがモロー役にイメージしていたのはユルゲン・プロホノフだったのだが、それを上回るビッグネームの就任となった。

ただしニューラインは若手監督の手には余る企画だと判断したのか、ロマン・ポランスキーに監督させようとしたのだが、自分で監督するつもりだったスタンリーは激怒。

意外なことにスタンリーのビジョンに共感していたブランドが監督交代に反対し、事なきを得た。

が、真の地獄はここからだった。

荒れた製作現場

その後にブルース・ウィリスの出演も決まり、キャストはこんな感じになった。

- モロー博士:マーロン・ブランド

- 国連職員 エドワード:ブルース・ウィリス

- モローの助手 モンゴメリー:ジェームズ・ウッズ

また作品のキーとなる特殊メイクには『ターミネーター2』(1991年)、『ジュラシック・パーク』(1993年)のスタン・ウィンストンを起用し、なかなかのメンツが揃った。

なのだが、撮影が迫ったタイミングで問題が起こった。ブルース・ウィリスが降板を申し入れてきたのである。

その後任としてヴァル・キルマーを雇ったが、こいつが疫病神だった。

当時、ジョアンヌ・ウォーリーとの離婚問題でプライベートがごちゃついていたキルマーは拘束時間を減らすことを要求してきて、出番の多いエドワード役からモンゴメリー役に変更した。そしてエドワード役にはテレビ俳優のロブ・モローを据えた。

1995年8月1日からオーストラリアでの撮影に入ったが、プライベートでのストレスを現場で吐き出すかの如く、キルマーは奇行に走った。

脚本通りに演じない、監督の考えを繰り返し批判するなど、多くのスタッフ・キャストは妨害的な態度であると感じていた。

普通ならクビにしているところなのだが、当時、キルマーがワーナーで主演した『バットマン フォーエヴァー』(1995年)が大ヒットしており(最終的には全米年間興行成績1位をとる)、ニューラインとしてはキルマーを手放すという判断を下せない。

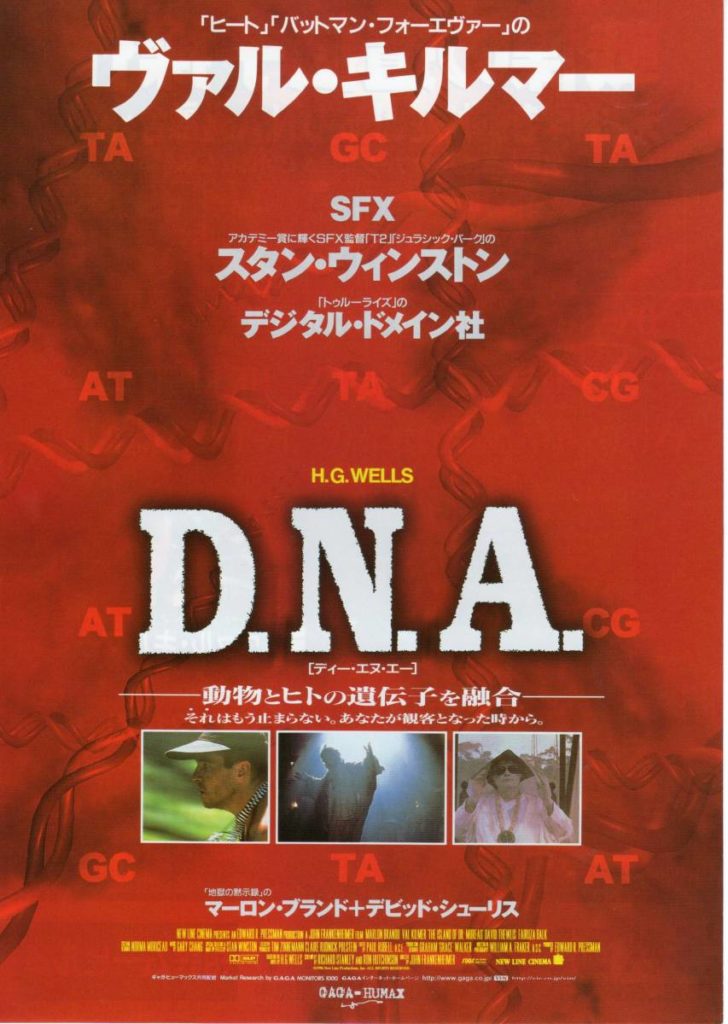

この記事の最初に掲載している当時のチラシをご覧になっていただいても分かる通り、広告宣伝においてはヴァル・キルマーが全面に押し出されていたのだから、本作の興行的成功を担っているのはキルマーだった。

そして事情をよく聞かされずにロケ地入りしたロブ・モローは、現場のあまりの荒れ具合に恐れをなし、撮影2日目にして降板を申し出た。ニューライン会長ロブ・シェイに直接電話したモローは、涙ながらに降板を懇願したという。

これらの混乱を受け、そもそもスタンリー監督との折り合いの悪かったニューラインは、現場を仕切れていないことを理由にファックスで監督に解雇を通告。撮影開始後わずか3日目だった。

また悪いことに、スタンリーの最大の擁護者だったブランドも当時それどころではなかった。クランクイン前の1995年4月に娘シャイアンが自殺していたのである。

取りつく島のなくなったスタンリーは現場を離れるしかなかった。

スタンリーの監督としてのキャリアもほぼここで終わってしまい、次なる監督作のリリースは実に25年後。ニコラス・ケイジ主演の『カラー・アウト・オブ・スペース』(2020年)までは活動実績が真っ白になった。

代打監督ジョン・フランケンハイマー

現場の立て直しを行わなければならないニューラインは、スタンリーの代打としてジョン・フランケンハイマーを起用した。マーロン・ブランドと仕事ができるということが、フランケンハイマーがこの仕事を引き受けた動機だった。

ジョン・フランケンハイマーは60~70年代に男性映画の雄として活躍した監督だったが、90年代当時はすでに忘れ去られた監督だった。『RONIN』(1998年)での復活劇は本作後のことである。

早速、フランケンハイマーはロブ・モローの後任を探し、『ネイキッド 快感に満ちた苦痛』(1993年)でカンヌ国際映画祭 男優賞を受賞したデヴィッド・シューリスを起用した。シューリスもまた、マーロン・ブランドとの共演に惹かれていた。

またニューラインとフランケンハイマーはウォロン・グリーン(『ワイルドバンチ』『イレイザー』)に脚本の書き直しをさせたが、さらに現場での変更をさせるためにテレビ脚本家のロン・ハッチンソンを雇った。

こんな現場なので当然のことながらスケジュールは崩壊しており、キャストやスタッフが何時間も待たされるなどザラだった。

そしてマーロン・ブランドが空調の利いたトレーラーで優雅に過ごしているのに対して、特殊メイクを施されたまま炎天下で待たされる他のキャスト達の不満は募っていった。

またベテラン監督フランケンハイマーの手法は、気鋭の若手監督だったスタンリーとは正反対のものだったことも反発を招いた。フランケンハイマーの演出法は独裁的で、スタッフの言うことになど全く耳を貸さなかったのである。

加えて、ブランドvsキルマー、フランケンハイマーvsキルマーのトラブルも酷いもので、彼らが揉め始めるたびに、スタッフ・キャストは待ちぼうけを喰らわされるのだった。

また前任者スタンリーが依然としてニューラインに対する敵意をむき出しにしていることも、不安材料だった。

いつ現場に妨害に現れるか分からない状況だったことから、セキュリティを強化。そのことが不穏な空気を余計に助長した。

当初6週間で終わる予定だった撮影には6か月近くもかかり、ハリウッド史上屈指の荒れた作品となったのである。

批評的・興行的失敗

そんな具合でどう考えても駄作になるしかない流れにあり、主演のデヴィッド・シューリスはプレミア上映にすら姿を現さなかった。

1996年8月23日に全米公開され、強い競合がいる週ではなかったにも関わらず初登場1位を逃した。僅か4週目にしてトップ10から姿を消し、全米トータルグロスは2766万ドルだった。

国際マーケットでも同じく苦戦し、全世界トータルグロスは4962万ドル。劇場の取り分や広告宣伝費までを考えると、4000万ドルの製作費の回収はできなかった。

そして批評面でも散々で、ラジー賞では5部門ノミネート(作品、監督、助演男優、脚本、ワーストカップル)、マーロン・ブランドがワースト助演男優賞を受賞した。

感想

今見たら面白かった

昔、日曜洋画劇場でやっているのを見たのだが、気持ち悪いだけで面白くない映画だという印象で、その後も見返す気にならなかった。

が、最近になってBlu-rayを衝動買いしてしまった。なぜだかは自分でも分からないのだが、面白くないと認識している映画をわざわざ買ってしまう癖が私にはある。

リメイク版『トータル・リコール』(2012年)とか『AVP2 エイリアンズvsプレデター』(2007年)とか『今そこにある危機』(1995年)とか、散々文句を言ってる割に、うちの棚にはBlu-rayがあったりする。

そんな謎行動でBlu-rayを入手して20年ぶりに鑑賞したのだが、あらためて見ると全然悪くない、というか普通に面白いと感じた次第。

こういう再会がたまにあるから、これからも私の駄作コレクションは続いていくのだろう。

モロー博士≒カーツ大佐

何が良かったのかと言うと、マーロン・ブランド扮するモロー博士の内面の葛藤が読み取れたこと。

国連弁護士のエドワード・ダグラス(デヴィッド・シューリス)は飛行機事故でインド洋上を漂っていたところを、モンゴメリー(ヴァル・キルマー)の貨物船に救助される。貨物船は絶海の孤島に到着するのだが、そこではノーベル賞学者のモロー博士(マーロン・ブランド)がおぞましい動物実験を行っていたというのが、ざっくりとしたあらすじ。

モロー博士は遺伝子操作によって動物を人間に改造しようとしているのだが、その実験が余りにマッド過ぎて文明社会にいられなくなり、孤島に引きこもっているとのこと。

モロー博士は獣人たちに自分を「父」と呼ばせているのだが、これは生みの親というよりも創造主というニュアンスに近い。

つまりモロー博士は文明から隔絶されたこの島で小さな世界を築き、神として君臨しようとしているのである。

ただしそれが誇大妄想ゆえの暴走かと言うとそういうわけでもなく、神=人格者になりきることで、自分自身のマッドな面を抑え込もうとしているのではないかと思う。

それほどまでに、神を演じている時のモロー博士は楽しくなさそうなのである。

獣人の前に出ていくモロー博士は、白塗り&サングラス&手袋というマイケル・ジャクソンのような出で立ちで、かなりの肥満体であるマーロン・ブランドがこの姿をしたことで、公開当時には失笑を買った。

しかしこうした奇怪な扮装も自分の内面をさらけ出さない、本来の自分とは別の存在になりきるという、モロー博士の苦肉の策と見ることもできる。

そしてこの扮装が似合わなければ似合わないほど、モロー博士は無理をして今の役割を演じているということになり、そこに物の憐れが宿るのである。

恐らくモロー博士は白衣を着て動物実験をやっている時が一番楽しいのだが、劇中でその姿になることはない。一度だけ映る手術も助手のモンゴメリーにやらせており、自分自身で執刀することはない。それが自分に課した戒律なのだろう。

当初の監督のリチャード・スタンリーもマーロン・ブランドも、モロー博士の人物造形に当たっては『地獄の黙示録』(1979年)のカーツ大佐を念頭に置いていたらしい。

カーツ大佐は戦争という特殊状況に順応していく自分自身に恐怖を覚えた。

“The horror… the horror…”という有名なセリフは、「まさか自分がこんなことまで平気でできる人間だったとは」ということに対する恐怖だったと個人的には解釈しているのだが、本作のモロー博士も同じなのだろう。

出来上がった獣人たちを見て「滅茶苦茶やってんな、俺」ということを自覚し、このままだと内面の闇に引きずり込まれてもっと酷いこともしでかしそうなので、自分自身に対する枷として、神という理想的な人格を目指すことにしたのではないか。

本作でブランドはラジー賞受賞という不名誉を得たが、熱演と怪演は紙一重であり、その意図を考えながら見ると、結構良い演技だとも感じられた。

『ドクター・モローの島』(1977年)でバート・ランカスターが演じた超然としたモロー博士よりも、こっちのモロー博士の方が個人的には好み。

またブランドは、何となく誤魔化しながらやったことが結果的に評価された『地獄の黙示録』(1979年)でやり残したことを、本作で完成させようとしていたのではないかとも感じる。

余談であるが、『地獄の黙示録』(1979年)の原作『闇の奥』(1899年)は、行方不明になったリビングストンを探しに行った冒険家ヘンリー・モートン・スタンリー卿の実話にインスパイアされたんじゃないかとも言われているが、リチャード・スタンリー監督はそのスタンリー卿の末裔である。

そのことでもマーロン・ブランドの興味を惹いたらしい。

万人は万人に対して狼

この島の状況を端的に表現するならば、高校の世界史で習ったトマス・ホッブズ著『リヴァイアサン』(1651年)の「万人は万人に対して狼」である。出てくるのは文字通り獣だし。

社会契約論の代表的哲学者トマス・ホッブズは、人間は本質的には自由であり、自己保存のため他人に対して暴力をふるう権利も有しているとした。

ただし自然権を行使し合うことは、他人の暴力による死を招くという矛盾を孕んでいる。それが「万人は万人に対して狼」という言葉である。

そこで各自は自分の持つ権利の一部を社会に差し出し、完全な自由ではなくなることと引き換えに、他人の権利の濫用から守られるという仕組みを作ることが、幸福の最大化に繋がるんじゃないかと考えた。

これが社会契約論の骨子である。高校世界史もなかなか役に立つものだ。

そしてモロー博士は、まさにこれを実践しようとしている。

モロー博士は獣人たちに対し、四足歩行をするな、生肉を喰らうな、地べたの水を飲むなといった、彼らにとっては厳しい戒律を課す。

構成員が獣のままであれば、お互いが殺し合うだけであろう。全員が平和的な棲み分けを行うためには獣でなくなることが必要であり、自分のため他人のために本能の一部を放棄せよと迫っているのである。

余談であるが、先日子供から「戦争はなぜなくならないのか」と聞かれた時に、咄嗟に浮かんだ答えが「万人は万人に対して狼」だった。

自然人と同じく国家も自己保存の本能を持っており、生存のため戦う権利を有している。なのだが自然人と異なるのは、権利の一部を差し出す先がないということである。

だから依然として国家間では「万人は万人に対して狼」という状況が続いており、争いごとがなくならないのは当然っちゃ当然なのである。

で、その打開策が第一次大戦後に作られた国際連盟であり、第二次大戦後に作られた国際連合なのだろうが、いかなる国をも押さえつけるほどの圧倒的な力を持つに至っていないため、本来的に期待される機能を果たしていないのが現状である。

さらに言うと、国家としての生存権の一部を放棄した憲法を持つ日本国が80年近く戦争に巻き込まれていないのは、哲学的にはある程度説明が付くのである。私は9条にさほど肯定的ではないが、それでも一定の有効性は認めざるを得ないと思っている。

以上、完全な余談でしたな。

戒律の受け止め方は様々

モロー博士に支配される獣人側はというと、支配を受け入れる層と、拒絶する層に分かれていて、反応が一面的ではない点が興味深かった。

面白いのがベースとなった動物の種類によって受け止め方が変わってくることで、犬や猫をベースにした獣人達は戒律を積極的に受け入れ、人間に近づくことに喜びすら感じている。彼らのレベルになると人間との共同生活も可能。

牛や羊をベースにした獣人達はそこまで人間慣れはしないが、それでもモロー博士の屋敷の周辺で集落を形成し、戒律の通りに生きようと努めている。

問題なのはイノシシやハイエナといった野生動物をベースにした獣人達で、彼らは森で放し飼い状態となっている。

体内に仕込んだ電極により苦痛を与えることで何とか行動を制御しているのだが、見られていない場所では戒律を侵したい放題で、ペナルティさえ受けなければ戒律など守る必要がないという態度でいる。

規則を積極的に守ろうとする者、気乗りはしないが仕方ないと受け入れている者、全く守る気のない者といった反応の違いも、現実の人間社会を反映しているようで興味深かった。

この話は実によく作り込まれているのである。

権力者が去った後の混乱

そんなこんなで反発を受けつつも島の秩序は守られ続けたのだが、火葬された仲間の死体から電極の位置を特定し、その取り外しに成功したハイエナとイノシシが、モロー博士に対する反乱を起こす。

彼らは神を殺すことに成功する。しかし問題は、その後の島をどう支配するのかのビジョンがなかったことだ。

一時期はモロー博士の助手のモンゴメリーが神の座に就こうとした。享楽的な男モンゴメリーは、「かったるい戒律なんか全部やめようぜ!」と言って獣人達に乱交パーティをさせたが、ラリった獣人の一人に殺された。

モロー博士にもっとも忠実だったはずの犬の獣人は、主人を亡くすと反体制派のハイエナの側に付き、文字通りその走狗となって、今度は秩序の破壊者側に回る。実社会にもこういう奴はいる。

犬の獣人はとっ捕まえた猫の獣人に対して「俺はモロー博士から厳しくしつけられたのに、お前は全然叱られなかったよな」と恨み節を述べるのだが、うちで飼ってる犬猫に会話させても同じことを言い出しそうで、ちょっと興味深かった。

犬ってのは言うことを聞いてくれるので、飼い主としてもついついダメとか言っちゃうんだよ、ごめんな。

話を映画に戻すが、モロー博士の秩序は正義でなかったかもしれないが、かと言って無秩序が善というわけでもない。無秩序は、理不尽な権力よりも多くの血を流した。

ただし反体制派達の気持ちもわかる。彼らは本能のままに四本足で野を駆け回り、食べたい時に獲物を喰らいたかっただけである。

それを封じられたことが苦しかったという事情も理解できるのだが、一方で本能に忠実な獣だけでは島の秩序は維持できないのである。そのバランスが難しい。

この命題もまた、全体主義か自由主義かという国家と個人の関係を反映しているようで興味深かった。

そういえばこの前見た『ディアボロス/悪魔の扉』(1997年)で、「神は人間に欲望を与えておきながら、それを充たすな、我慢して生きろと言い、右往左往する人間を見て笑っているサディストだ」と言うセリフがあって、私は随分と納得できたのだが、本作にも似たようなものを感じる。

製造者責任というのだろうか、作ったら作ったで、俺らが苦労なく生きられるようにお膳立てしろよという創造物側の苦しみも大いに理解できる。本作でハイエナやイノシシが求めていることって、我々人間の苦しみでもあるのだ。

ある行為を欲する本能は我々が好んで身に着けたものではなく、生来備わっていたものであり、それが悪だから禁止しろと言われたって、そもそも俺らのせいじゃないんですけどという。

市民革命の挫折 ※ネタバレあり

最終的に神の座に就いたのはハイエナであり、旧支配階層の生き残りであるダグラスを引っ張って来て、俺が神であることを認めろと言う。

ダグラスは「君は神だ」と認めるのだが、続けて「神は一人だが、君らの中の一体誰がNo.1の神なんだ?誰に従えばいいんだ?」と言って革命派の内紛をけしかける。

これは露骨に市民革命後の内ゲバだ。

フランス革命(1789-1795年)では、酷い王様という万人の敵を討ち取った後に混乱が待っていて、急進派のロベスピエールは政敵を次々とギロチンに送り込み、最後は自分自身も処刑された。

ロべスピエールによるテルール(恐怖政治)は、テロリズムの語源ともなった。ハイエナとイノシシの内紛は、まさにテロに等しい行為だったと言える。

最終的にはモロー博士に対して従順(=保守派)だった羊の長老が権力を握ったという結末も、ナポレオン1世の台頭によって幕引きが図られたフランス革命の顛末を見ているようだった。

これまた高校世界史が役に立った。世界史選択者には必見の映画だと言える。