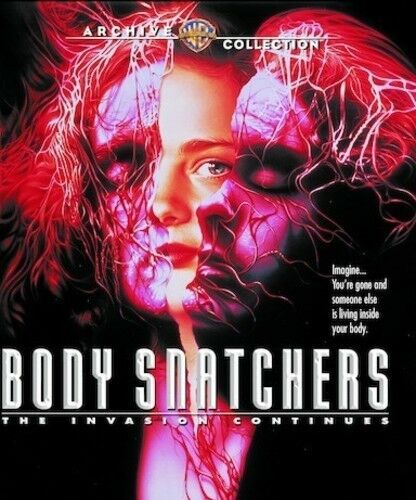

(1993年 アメリカ)

『盗まれた街』の4度の映画化の中で、個人的にはベストだと思っている作品。陸軍基地という舞台設定の秀逸さや、ティーン少女を主人公に据えたことでの逼迫感の強化など、多くの試みが吉と出ています。加えてアベル・フェラーラの鬼畜演出も絶好調で、いろいろと容赦がありません。

作品解説

『盗まれた街』三度目の映画化

本作の原作はジャック・フィニィ著の『盗まれた街』(1955年)。SF小説の古典として名高い作品だけあって過去に4度も映画化されており、本作はその3番目の映画化となります。

スタッフのクセが凄い

プロデューサーは1978年版と同じロバート・H・ソロなのですが、何を思ったかソロはハリウッドのメインストリームから外れた監督と脚本家ばかりを集め、そのメンツのクセが凄いことになっています。

- アベル・フェラーラ(監督):『天使の復讐』(1981年)、『バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト』(1992年)

- ニコラス・セント・ジョン(脚色):『天使の復讐』(1981年)、『キング・オブ・ニューヨーク』(1990年)

- スチュアート・ゴードン(脚色):『ZOMBIO 死霊のしたたり』(1985年)、『ロボ・ジョックス』(1989年)

- デニス・パオリ(脚色):『ZOMBIO 死霊のしたたり』(1985年)、『フロム・ビヨンド』(1986年)

- レイモンド・システリ(原案):『残酷欲情軍団』(1972年)

- ラリー・コーエン(原案):『空の大怪獣Q』(1981年)、『地獄のマッドコップ』(1988年)

復讐、死霊、ロボ、残酷、怪獣と胸躍る字面が並んでいて最高ですね。それにしても『残酷欲情軍団』ってどんな映画なんでしょう。未見なのですが物凄く気になります。

まともに興行されなかった

公開時、本作は批評家から比較的肯定的なレビューを受け、とりわけロジャー・エバートは過去の映画化作品の中で最高の仕上がりと絶賛したのですが、なぜかワーナーはたった34館での上映で打ち切ってしまいました。

どういう理由でそんな判断が下ったのかは分からないのですが、ともかく全米興行成績はたったの42万ドルであり、1300万ドルの製作費の回収どころの話ではありませんでした。

日本でもビデオスルーであり、DVDは2000年頃にリリースされたものの再販を繰り返しているだけで新装盤も高画質盤も出てこない状況が続いており(北米ではBlu-rayリリース済)、その冷遇状態が切なくなってきます。

感想

軍事基地という設定が秀逸すぎる

植物エイリアンによって生身の人間がコピーされ、次第にコミュニティが偽物に置き換えられていくという物語の骨子部分は原作及び過去2回の映画版と共通しているのですが、舞台を陸軍基地にしたことが今回の特徴となっています。

日常の浸食こそが怖かったのに、舞台を陸軍基地という特殊環境に変更したことには最初面食らったのですが、考えれば考えるほどこの舞台は合理的です。

1978年版のレビューでも触れたのですが、植物エイリアンの侵略方法は意外と穴だらけ。ボディスナッチにはそこそこの時間を要するために、コピーが完了する前に気付かれるリスクは結構あります。

そして彼ら自身は攻撃力を持たないため、その社会でのマジョリティをとる前に気付かれて対策を打たれると終わりという脆弱なものであり、現実的には成功可能性が低いように思います。

この点、人間社会における没個性の象徴である軍隊ではボディスナッチ済の個体に気付かれる可能性が低いし、敷地内に立入禁止区域を設けることが容易であるため、まずは基地内でも極めて狭いセクションから浸食を始め、入れ替わりが完了するとより大きなセクションの浸食に移るという段階的な行動も可能です。

そして完全なプライバシーが確保されていないため個人の居住スペースに入り込むことも割かし簡単で、中盤では各家庭にボディスナッチ用の豆サヤを置いて回って浸食を加速させていました。

加えて基地全体の封鎖も容易であり、豆サヤ人間がマジョリティをとった後には残った人間を狩るという強硬策に移ることができて、侵略が実にスムーズに進んでいきます。

アイデアマンのラリー・コーエン辺りがこれを思いついたのだろうと思うのですが、惚れ惚れとするほど見事な舞台設定です。

美少女が主人公

そして原作では精神科医、1978年版では公衆衛生官と主人公は成人男性とされており、職業上の役割から侵略の事実にいち早く気付く物語とされてきたのですが、本作では環境調査員の父に同行するティーンの娘という設定に変更されています。

これは70年代後半から90年代にかけて流行したスラッシャー映画における類型的な「ファイナル・ガール」像を持ち込んだものだと思われます。ファイナルガールは中性的なファーストネームを持つことが多いのですが、本作の主人公の名もマーティです。

本作のシナリオにはホラー映画に造詣の深い脚本家が何人も参加していることから、50年代に書かれた古い原作を新しく蘇らせるべく、90年代におけるホラー映画のモードが意図的に採り入れたものと推測されます。

この変更の効果には絶大なものがあって、未成年の主人公は親や環境に強く依存する身であるため危険を察知してたところでおいそれとは逃げ出すことができず、また周囲の大人に危険を説明してもなかなか信用されず、サバイバルのハードルは従前の主人公達よりも厳しいものとなっています。

そしてこれを演じるガブリエル・アンウォーが華奢で、男性的な場所である軍事基地においては見るからに浮いた存在となっていて、彼女には居心地の悪さが終始付きまとっています。これもまた個と集団というテーマと見事に整合しています。

ちょいちょい出てくる鬼畜演出

そして作品のパンチとなっているのが、アベル・フェラーラによる鬼畜演出です。

とはいってもはっきりとしたエログロではなく、シチュエーションを考えるとかなりえげつないことをしてるなというものですが。

まず、これまでの映画版が意図して避けてきたであろうボディスナッチされた子供をはっきりと見せてきます。

主人公の6歳の弟アンディは基地内の保育所に入れられるのですが、そこの幼児達はボディスナッチ済なので全員が気味の悪い同じ絵を描きます。そしてアンディは気味の悪い保母さんから眠るよう迫られ、身の危険を感じて保育園を逃げ出します。

子供とか保育園とか、被害が及んでほしくないものを見せられるとぞっとしますね。

またアンディは母親がボディスナッチされる様を目撃してしまいます。幼児が実母の最後を見てしまうというシチュエーションは相当に悪趣味だったし、そのことを一生懸命父親に説明しても「悪い夢を見たんだ」と言ってまともに取り合ってもらえない様は不憫でした。

次に主人公マーティですが、彼女は家族を殺します。ボディスナッチ済の個体なので家族の外見をしたエイリアンではあるのですが、そうは言っても家族の顔をしたものに手をかけるという描写には倫理的にかなり厳しいものがありました。

通常ならば涙ながらにスナッチ済の家族を現場に残して自分だけその場を去るという選択肢をとるであろうところ、マーティは父親の姿をしたエイリアンを射殺し、6歳の弟の姿をしたエイリアンをヘリコプターから放り投げます。なかなかの非道ぶりでしたね。

直前のドラマパートにて、マーティは家族に対する反発を抱えているという背景が描かれていました。彼女は父親の再婚を経験しており、継母との関係はうまくいかず、腹違いの6歳の弟が中心になった家庭では浮いた存在となっており、居心地の悪さを感じていたのです。

こうした前提が置かれているため、マーティが積極的な意思を持って家族を殺したようにも見えてきます。ここまでドロドロとしたホラー映画は異色で最高でした。

そしてヒーローポジションにいるヘリコプターパイロットのティム(ビリー・ワース)も問題行動をとります。

ティムがボディスナッチされかけているマーティを救いにやってくる場面。すぐに助けてやればいいものを、リアルマーティの隣で完成しかけている裸のスナッチドマーティに目を奪われて、一瞬手が止まるんですね。

このまま裸の方を残しておこうかと魔が差すわけです。この一瞬に男のどうしようもなさが余すところなく表現されていたので、要注目です。

アンウォーの裸がハイライト

なお、このスナッチドマーティの場面は個人的にも思い出深いものがあります。

当時、ガブリエル・アンウォーは『セント・オブ・ウーマン/夢の香り』(1992年)で大注目され、本国では「最も美しい50人」に選出、日本ではラックスのCMに起用と、「このままスターになっていくんだろうな」というコースにいました。

そんな中、よく一緒に映画の話をしていたクラスメイトの中川が「ガブリエル・アンウォーが脱いどるぞ!」と言って興奮気味に本作の話をしてきました。

ネットなどなく容易に情報を確認できない時代。当時のアンウォーのポジションから考えてホラー映画で脱いでるわけないだろと中川の情報を否定したのですが、そうは言っても気になったので本作をレンタルして見ると「本当に脱いでいた!」とビックリこきました。

ここで「アンウォー脱いでた!」でティムと私の心はシンクロし、裸の方を殺すのは勿体ないという思いをスクリーン越しに共有したわけです。この高度な演出には恐れ入りました。

このアンウォーの裸の衝撃度を高めるための伏線が劇中には存在していて、前半にてバスタブでうとうとしたマーティが自分のコピーを見てバスルームを飛び出すという場面があります。

シチュエーション的に裸でないとおかしいところなのに、タオルをバッチリ巻いて飛び出してくるものだから、世界中の男子は「やっぱりアンウォーは脱がないか。B級ホラーだしな」とちょっとガッカリするわけです。

こうして「脱ぐとするならここ」と推測される場面でタオル着用で「今回裸はありませんよ」と思わせておいて、予想だにしない場面でヌードを見せるという素晴らしい演出にはうなりました。

あらためてバスタオルの場面を見ると本当に不自然で、局部を隠すことが目的ならば乱雑に掴まれたバスタオルの方が自然なんですよ。にも関わらず綺麗に体にバスタオルが巻かれているので、フェラーラが意図的にやっていることは間違いないと思います。

主演女優のヌードを印象的に見せるため、ここまで巧妙なトラップを仕掛けるフェラーラという監督、最高ですね。

ちなみに裸というのはこの題材にとって必要な要素の一つです。なぜなら羞恥心は人間らしさの一構成要素であり、服を着るという行為は人を人たらしめているものだからです。

しかし感情のないエイリアンには羞恥心もないため、裸でも平気でうろうろできます。前回『SF/ボディ・スナッチャー』(1978年)にも同様の描写があり、そこではブルック・アダムスがその役割を担っていました。