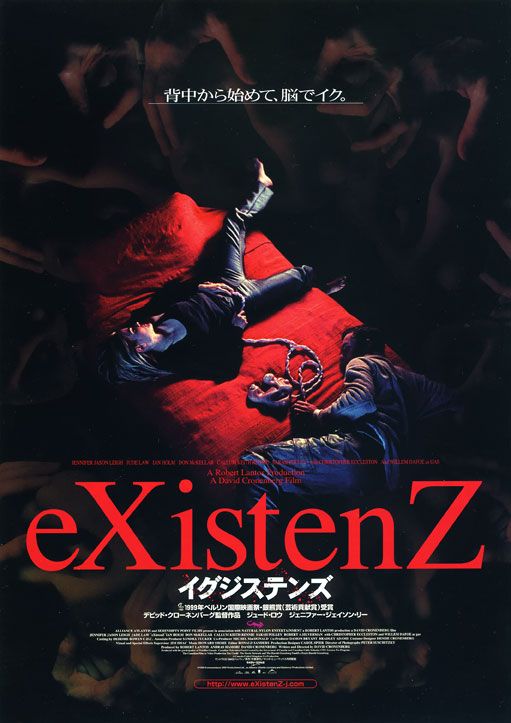

(1999年 アメリカ)

虚構と現実、無機物と有機物が混濁とした作風は紛れもなくクローネンバーグで、骨から組み立てる銃など印象に残る場面もいくつかあるが、全体としてはまぁまぁ。娯楽作にしては盛り上がりに欠けるし、同じことを何度も繰り返しているだけなので飽きてくる。

感想

奇抜だけど退屈なクローネンバーグ標準作

DVD化された際にレンタルで見たけどさほど印象に残らず、その後は特に見返してこなかった映画。

半年ほど前にBlu-rayを衝動買いしたまま放置してたけど(いつもの悪い癖)、最近見た『シーバース/人喰い生物の島』(1975年)があまりに良くてクローネンバーグ熱に火が点いたので、棚から引っ張り出して本作も鑑賞した。

舞台となるのは新作ゲーム「イグジステンズ」の発表会で、ゲームの生みの親にして世界的ゲームデザイナーであるアレグラ(ジェニファー・ジェイソン・リー)と一緒にプレイできる機会とあって、会場にはコアなファン達が集まっている。

普通、新作ゲームの発表会は展示会か何かだろ。なんで田舎の教会みたいなところでやってんだというツッコミはなしの方向で。

ちなみに原題”eXistenZ”で大文字のXとZの間にある”isten”は、ハンガリー語で「神」を意味するらしい。

そのゲーム機は気色の悪い肉片で、へその緒のようなコードで人体に直接つなぐ仕様となっている。この時点でクローネンバーグ節全開だ。

人体に直接つけられたプラグからバーチャル世界に入るという物語は、同時期に全米公開された大ヒット作『マトリックス』(1999年)と類似しているが、オリジナリティでは本作の方が二歩も三歩も先を行っている。さすがはクローネンバーグ先生。

かくしてイグジステンズのプレイを開始する一同だったが、ファンの一人が骨と肉でできたような奇妙な銃を発砲し、アレグラは警備員テッド(ジュード・ロウ)に守られてその場から逃げ出す。

ゲーム開発者はリアリストと呼ばれる団体から敵視されているらしく、両者の攻防戦が本筋となる。

…なんだけどそこはクローネンバーグ先生、物語は直線的に展開していかない。

逃避行中のアレグラとテッドは、小さいキングギドラみたいなモンスターに出会う。実はこの世界もプレイ中のVR内だったのである。

「ゲーム会社vsリアリスト」というあらすじのみ固定で舞台は目まぐるしく変動し、アレグラとテッドの役回りもその都度変わっていく。

この辺りは『インセプション』(2010年)っぽかったけど、夢という設定にかこつけてLA市街地での銃撃戦や雪山での軍事行動などやりたい放題だった『インセプション』と比較すると、本作の舞台はどれもこじんまりとしすぎている。

予算制約などもあったのだろうが、それ以上に、クローネンバーグの作家性がこういうところに表れているような気がする。

本作の舞台は人気のないペンションや、両生類の培養工場など、どこも裏ぶれて小汚い。

設定上、どんな舞台でも選択可能なのだから、小汚い場所の次にはピカピカのオフィスや高級ホテルにでもしようかと普通は考えるものだが、なぜかそうしないのだから画面に変わり映えがしない。

代り映えしない画面の中で、何度も何度も同じようなことが繰り返されるのみなので、そのうち映画に退屈し始める。これが本作の弱点である。

脂とあんかけでベタベタの銃

ただしクローネンバーグの強みも発揮されていて、それは前述もした有機物から作られたデバイスやツールの数々である。

特にインパクトの強かったのは骨銃で、冒頭にも登場はしたが、中盤ではより独創的な形で再登場する。物語的にも重要なポイントでの再登場であり、必要なところはちゃんと押さえているのはさすがである。

例によって小汚い中華料理屋に入ったテッドは、事前の指示通りにスペシャルメニューを注文する。

出てきたのはあんかけ料理だが、その中の肉を食って出てきた骨を組み合わせると、脂と餡でベタベタの銃が出来上がる。テッドの差し歯がその銃弾。

よくもまぁこんなことを思いついたものだとクローネンバーグ先生の独創性に感嘆すると同時に、ベタベタ状態の銃の気持ち悪さも凄かった。あんなの、絶対に触りたくない。

そしてテッドは、愛想の良い店員をその銃で撃ち殺す。コマンド通りに他のキャラを撃ち殺すという不条理イベントは、ゲームのプレイ感に迫ってて恐ろしくも面白かった。

その他、こちらが規定通りの動きをするまでフリーズしてしまうキャラや、節目で突然現れる説明口調など、ゲームの不条理さを作劇に落とし込んだ構成も面白かった。本質的にはコメディなのではないかと思う。

そういえば『シーバース/人喰い生物の島』のオーディオコメンタリーで、ユーモアのない映画はリアリティに欠けるということをクローネンバーグは言っていた。

エログロ監督に見えて、実はユーモアにも気を配っているのがクローネンバーグなのである。

興味深い終わり方 ※ネタバレあり

冒頭より一貫してゲーム内での出来事だったが、最後の最後で現実世界(らしき場所)に戻ってくる。

そこには真のゲーム開発者もいるのだが(当然アレグラではない)、プレイを終えたアレグラとテッドはリアリストを名乗り、その開発者を撃ち殺す。ここで使われるのは骨銃ではなく一般的な金属製の銃だ。

この場面を素直に捉えれば、デモ会場に紛れ込んだテロリスト2名がゲーム開発者を撃ち殺したということになるだろう。

しかしこの二人は本当にテロリストなのだろうか?

ゲーム会社に対してテロを働くというロールプレイに熱中した結果、「リアリスト」という架空の存在を本来の自分の人格であると勘違いして、ゲームと同じ行動をとってしまったとも受け取れる。

はたまた、ラストもまたゲーム内での出来事だったとも受け取れる。

この通りいかようにも捉えられる終わり方は鑑賞後にも余韻を残し、この題材としてはベストな着地点を見出したと言える。