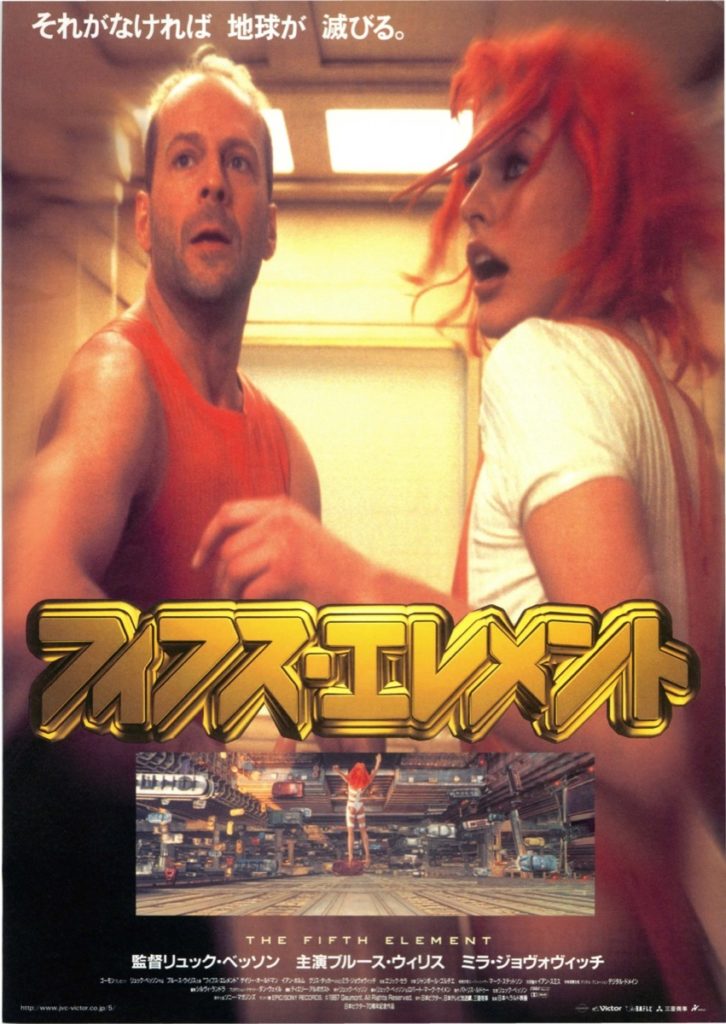

(1997年 フランス・アメリカ)

フレンチカラーの濃い唯一無二のSF大作であり、ビジュアルは非常に魅力的。ただし物語は良くも悪くもマンガなのでアクション映画として盛り上がらないし、ブルース・ウィリスが少年のような役を演じているのもしんどかった。

作品解説

フランス映画史上最大の作品

本作の製作費は9000万ドルで、フランス映画史上最大規模の作品だった。というか、フランスという枠を超えて、非ハリウッド映画でも最大規模であるが。

また製作・配給を行ったゴーモンは広告宣伝にも力を入れ、プレミアを行ったカンヌ国際映画祭では花火の打ち上げやファッションショーなどを行い、このイベントだけで300万ドルを使ったといわれている。映画に付随するイベントとしては史上最高額だった。

これだけの力をいれた作品だけに興行的にも成功し、1997年のフランス国内での興行成績は年間1位を記録。

また全世界トータルグロス2億6300万はフランス映画史上最高記録であり、『最強のふたり』(2011年)がリリースされるまでの16年間に渡って抜かれることはなかった。

フランス芸術界総出の大作

そんな華々しい作品ではあるが、その製作には紆余曲折あった。

元になったのはリュック・ベッソン監督が16歳の時に書き始めた脚本で、ベッソンは15年以上も温め続けて、1991年頃には400ページに達していた。

これに興味を持ったのがフランスの大手映画会社ゴーモンのプロデューサー パトリス・ルドゥで、ベッソンと共に製作準備を開始。

フランスを代表する漫画家ジャン・ジローやジャン=クロード・メジエールがデザインを、ファッション・デザイナー ジャン・ポール・ゴルチエが衣装デザインを担当するという、フランス芸術界の総力を結集した作品にまで成長し、製作費の概算は1億ドルにも達した。

これだけのスケールとなると全世界での興行的成功を担保できる主演俳優が必要となり、ベッソンはメル・ギブソンとブルース・ウィリスに出演を依頼した。結果、ブルース・ウィリスがこれを引き受けた。

なのだが、当時1億ドルもの製作費がかかった映画は『ターミネーター2』(1991年)くらいのものだったし、ブルース・ウィリスが『ハドソンホーク』(1991年)を大コケさせてしまったこともあって、ハイリスクのプロジェクトと見做されて資金調達に行き詰まる。

1992年12月にプロジェクトは停止し、チームは解散した。

傷心のベッソンは『レオン』(1994年)の脚本を書き、こちらは低予算で製作可能だったことから、すぐに製作に移された。

配給を担当したコロンビアピクチャーズはさほど重視していない作品だったのだが、これがまさかの大成功となったことからベッソンは株をあげた。

この評判が呼び水となり、『フィフス・エレメント』の企画は復活。前のメンバーはほぼ戻ってきた。世の中、何がどうなるか分からないものである。

ベッソンは製作費を10%削減して9000万ドルにまで圧縮し、コロンビアピクチャーズが出資することとなった。

1995年8月に本格的な製作が始動。

ベッソンはフランスでの撮影を望んだのだが、これに対応できるスタジオが見つからなかったことから、ロンドンのパインウッドスタジオで撮影を行なった。

リュック・ベッソン監督の不適切な女癖

なのだが、キャスティング面で不穏当な動きがあった。

ヒロイン リールー役には、当時無名に近かったミラ・ジョヴォヴィッチが選ばれたのだが、オーディションの段階でジョヴォヴィッチはいったん落とされていた。

その後、ベッソンが宿泊するホテルをジョヴォヴィッチが訪れ、直後に彼女がキャスティングされたことから、まぁ何かあったんだろうなというのは公然の秘密状態だった。

今のご時世ならご法度であるが、90年代にはいわゆる枕営業を咎める社会的空気はそこまで厳しくなくて、このエピソードは当時の映画雑誌にも普通に記載されていたと記憶している。シャロン・ストーンが枕営業を公言していた時代だし。

なのだが当時のベッソンは妻帯者であり、妻は本作にディーヴァ役としても出演している女優マイウェン・ル・ベルスコだった。ベッソンとジョヴォヴィッチは、恐らく不倫関係にあったのである。

そして本作公開から程なくしてマイウェンとベッソンは離婚し、その年内にベッソンはジョヴォヴィッチと再婚したというのだから、実情は穏やかではない。

なおジョヴォヴィッチとの婚姻も長くは続かず2年半ほどで離婚。

ジョヴォヴィッチはその後『バイオハザード』(2002年)のポール・W・S・アンダーソン監督と再婚し、現在では大きくなった娘さんが流ちょうな日本語を披露して、日本のファンを喜ばせたりもしている。

さらに余談であるが、ベッソンが前妻マイウェンと出会ったのは彼女が15歳、ベッソンが32歳の時で、マイウェンは17歳でベッソンとの間の子を出産している。こちらも不適切だ。

感想

素晴らしいデザインが見もの

「誰も見たことのない未来」

これが日本公開当時の宣伝文句だったが、映画を見た人たちからは「既視感バリバリなんですけど!」というツッコミが速攻で入った。

本作の魅力とは斬新な世界観の提示ではなく、コミックでよく見る光景を実写でそのまま構築することにあったので、映画ファンたちのツッコミこそが正しかったのだが。

上記「作品解説」にも記載した通り、ジャン・ジローやジャン=クロード・メジエールといったバンド・デシネを代表する作家が、本作のプロダクション・デザインを担当した。

バンド・デシネとはフランスのコミック全般を指しており、アメリカン・コミック、日本の漫画と並んで、世界3大コミックの一角を担っている。

そしてフランスにおいてバンド・デシネは9番目の芸術とも呼ばれるほどステータスが高いのであるが、こと映画界との付き合いはうまくいっておらず、作家がハリウッド大作に駆り出されては、才能の上澄みだけをすくい取られていくような状況が続いていた。

そこに来て本作には、バンド・デシネが主導して作り上げた世界を、ハリウッドの視覚効果を利用して実写化するという従来の主従を逆転させた関係性があって、「これぞバンド・デシネという画を見せてやる!」という鼻息荒い製作姿勢があった。

実際、未来のNYやクリーチャーは徹底的に作りこまれており、動くバンド・デシネを目指したという企画意図はほぼ達成されている。

加えて、ベッソン自身が『ブレードランナー』(1982年)のような闇に包まれた世界観を好んでおらず、日中の明るい状態で全編を作り上げたことから、ハリウッド的な未来像とは根本的に異なるフレンチカラーの濃い作品となった。

本作のビジュアルは圧倒的であり、動くアートの領域に達している。

アクション映画としてのスリルに欠ける

そんな映画なので、物語もマンガである。こちらは悪い意味であるが。

元特殊部隊員で現在はタクシー運転手という分かったような分からんような経歴のブルース・ウィリスが、空から降ってきた謎の美女に惚れ、彼女を救おうとするうちに世界まで救ってしまうというのが、本作のざっくりとしたあらすじ。

ビジュアルに合わせて物語も意図的に簡素化されたのだろうとは思うが、コミック的な設定とハリウッド的なアクション映画の筋がうまく嚙み合っておらず、全編に渡って笑えないギャグと弛緩した空気が充満する、締まりのないアクション映画となっている。

どんな危機が訪れようが、どれだけ大勢の敵に囲まれようが、ブルースが本気出せば何とかなる。そんな空気が漂っているので、アクション映画として面白くなるはずがない。

加えて、ミラ・ジョヴォヴィッチに惚れて「あれが俺の運命の人」と言って一人でベッドで顔を赤らめるブルース・ウィリスという図がしんどすぎた。あの役はもっと若い俳優にやらせないと。

主人公2名の関係性は、まんま『天空の城ラピュタ』のパズーとシータなのだから、主人公には少年性が必要だったと思う。ブルースのような中年では無理があった。

突然の説教モード

そんな感じで良くも悪くも漫画なのであるが、終盤で突然説教モードに入るというのもよく分からんかった。

ミラ・ジョヴォヴィッチはゲイリー・オールドマンからの銃撃を受けて負傷しており、テンションただ下がり。

ちょうどそのタイミングで彼女の英語レッスンも”W”に差し掛かり、ド頭で”War”が出てきたものだから、「人類ってこんな奴らだったの!?」と衝撃を受ける。

ジョヴォヴィッチ自身もさっきまで嬉しそうに敵をぶん殴ったりしてたのに、いきなり厭戦ムードに入るというのも変だし、現実の戦争の画像などを使うことで、画面の向こう側にいる観客まで説教されている気分になるというのはどうかと思った。

最後まで漫画でやり切ればよかったのにどうしちゃったんだろうか。何か意義深いものを残そうとして失敗したんだろうか。

それはそうと、モンドシャワン人という前半に出てきた異様に動きのノロい宇宙人さえいなければ、こんな騒動も起こっていなかったんじゃないかと思うんだが。

冒頭、20世紀初頭のエジプトに姿を現したモンドシャワン人は、「人類には任せておけん」と言って5つのエレメントを持ち去ってしまう。

22世紀になって必要な時が来たので、モンドシャワン人はエレメントを地球に返しに来るのであるが、輸送船オンリーで護衛も付けていないので、ゲイリー・オールドマンが送り込んだ戦闘機に落とされてしまうといううっかりぶりを披露。

君らこそ管理能力に欠けてるだろと思ってしまった。