(1987年 アメリカ)

いかにも80年代らしい緊張感皆無のSFアクションコメディだけど、クセ強めのキャラクター達による気の抜けたやり取りが楽しい。作品全体の温度感とは裏腹に気合入りまくりのVFXにも一見の価値がある。

作品解説

本作は『グレムリン』(1984年)で大ヒットを飛ばしたスピルバーグ製作×ジョー・ダンテ監督の手によるSFコメディ。

『アイスマン』(1984年)のチップ・プローザーによって書かれた初期稿はスパイスリラーで、『ミクロの決死圏』(1966年)にそっくりだったらしい。

1984年頃の企画開始時点で一度ジョー・ダンテ監督に声がかけられていたが、特に興味を持てない企画だったとして断られている。

その後プロデューサーのピーター・グーバーの指示で脚本の書き直しが行われ、『デッドゾーン』(1983年)のジェフリー・ボームによってコメディに変更された。

この脚本の出来が良かったのでスティーヴン・スピルバーグ、リチャード・ドナー、ジョン・カーペンターら錚々たる監督たちが興味を示したが、同時期に同じくワーナーで『太陽の帝国』(1987年)を製作中だったスピはプロデューサーに回り、ロバート・ゼメキスに監督させようとしたものの断られて、再度ジョー・ダンテにお鉢が回ってきた。

脚本の修正をしたジェフリー・ボームは本作の評価によって注目されたのか、スピの次回作『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(1989年)や、リチャード・ドナー監督の『リーサル・ウェポン2』(1989年)、『同3』(1992年)の脚本任されることとなる。つくづく、ご縁とは大事なものだ。

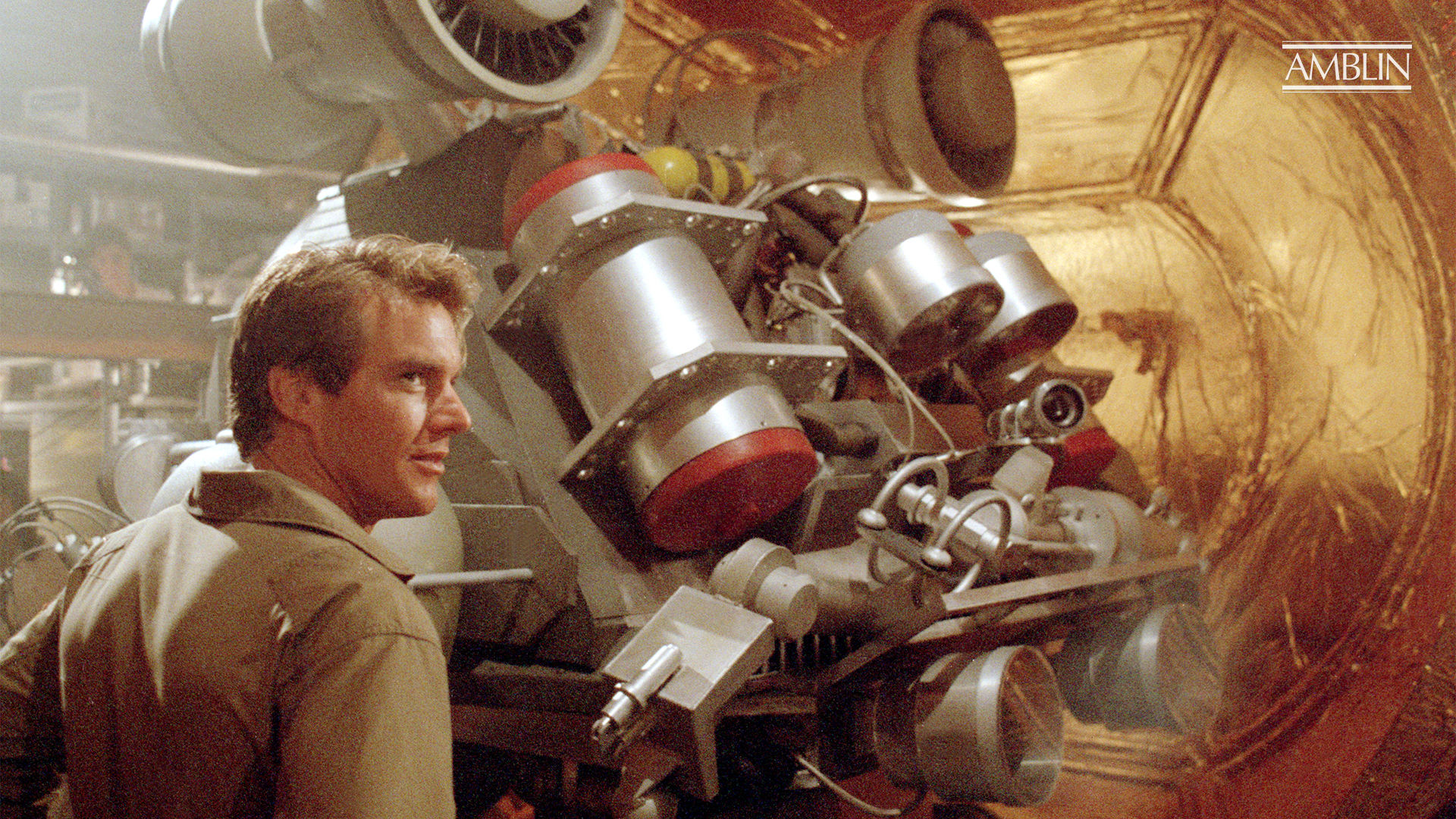

スピルバーグが率いる製作会社アンブリンでの作業はダンテにとって心地よいもので、最高の機材・人材が与えられ(アカデミー視覚効果賞を受賞)、問題が発生すればすぐにプロデューサーがすっ飛んできて解決してくれた。

『グレムリン』(1984年)のコンビということでワーナーの期待値も高かったのだが、劇場公開時の興行成績は振るわなかった。

ダンテは『インナースペース』というタイトルがキャッチーではなく、何の映画だか分からなかったのが敗因じゃないかと分析している。

作品評自体は悪くなく、ビデオ市場では大成功を収めたのだから、やはりマーケティングの問題だったのだろう。

なおデニス・クエイドとメグ・ライアンは本作での共演をきっかけに結婚、二人の間に生まれたジャック・クエイドは人気ドラマ『ザ・ボーイズ』に主演している。

感想

子供の頃に水曜ロードショー(TBSの方)で観て、かなり好きだった映画。

大人になってから見ても相変わらず面白いけど、DVDでも地上波での再放送でもソフト版吹替がメインで、馴染んできた水曜ロードショー版吹替えで再見できないのは残念だ。

実家に当時の録画ビデオがあったはずなんだけど、おかんVHS大量廃棄事件の際に本作も葬り去られたようだ。ナンミョーホーレンゲーキョー

パッケージソフト版の吹き替えは斉藤慶子や野田秀樹など俳優陣がメインを務めていて、プロの声優さんと比較するとうまくはないんだけど、かといって『TIME/タイム』(2011年)みたいにプロ声優の中にポツンと一人ヘタクソを配置しているわけでもないので、見ているうちに慣れてくる。

野田秀樹の気の抜けた演技なんて、聞いているうち味わい深く感じられるようになってくるし、タレント吹替えとはこうあるべきなんだろう。

空軍パイロット タック(デニス・クエイド)はポッドのミクロ化実験にテストパイロットとして参加し、実験は成功するんだけど、その直後に研究所は産業スパイに襲われる。命からがら逃げだした研究員は、ポッド入りの注射器を偶然通りかかったスーパー店員 ジャック(マーティン・ショート)に注射。

ポッド内の酸素がなくなるまでに脱出すべく、ジャックとタック、そしてタックの恋人リディア(メグ・ライアン)が協力して産業スパイに立ち向かうというのが、ザックリとしたあらすじ。

ジョー・ダンテが希望していたキャスティングはタック役にアーノルド・シュワルツェネッガー、ジャック役にマイケル・J・フォックスだったことからも明らかなとおり、肉体的に屈強なパイロットが手も足も出せなくなり、一方肉体的に貧弱な一般人に指示を出しつつ厄介な状況を乗り切るというドラマが本作の骨子となる。

本編には、ご丁寧にもデニス・クエイドが全裸になってムキムキの体を披露する場面もある。あの1シーンのためだけに体を作ってきたクエイドの役者魂には感服せざるを得ない。

一方ジャックは神経症を患うスーパー店員で、フィジカルもメンタルも弱弱しい事この上なし。

一時期、ジャック役にはウディ・アレンが候補として挙がっており、アレン自身もこの企画が気に入っていたのだが、当時『カイロの紫のバラ』(1985年)を製作中だったオライオン・ピクチャーズとの契約の縛りで、本作への出演はかなわなかった。

代わって演じたのはサタデーナイトライブで人気を博していたコメディアン マーティン・ショートで、体の中から聞こえてくるタックの言葉をすぐに信用して受け入れてしまうという、ある意味でご都合主義ともいえる展開も、コメディアンのショートが演じたことで一つの笑いどころとなっている。

デニス・クエイドとの掛け合いは絶好調で、マーティン・ショートは作品のクオリティアップにかなり向上していると言える。

物語は良くも悪くも80年代的。普通に考えれば絶望的な状況なのにジャックもタックも前向きだし、敵の手に落ちてもピストルひとつ奪えば形勢逆転できてしまう。

こうした軽さによってスリルは大幅に減衰しているが、キャラクター劇としてはよくできているし、その作風とは裏腹に人体内部の描写には異様に気合が入りまくっているし、あの時代の映画の空気感を理解できる人ならば、本作の良さも分かるのではなかろうか。