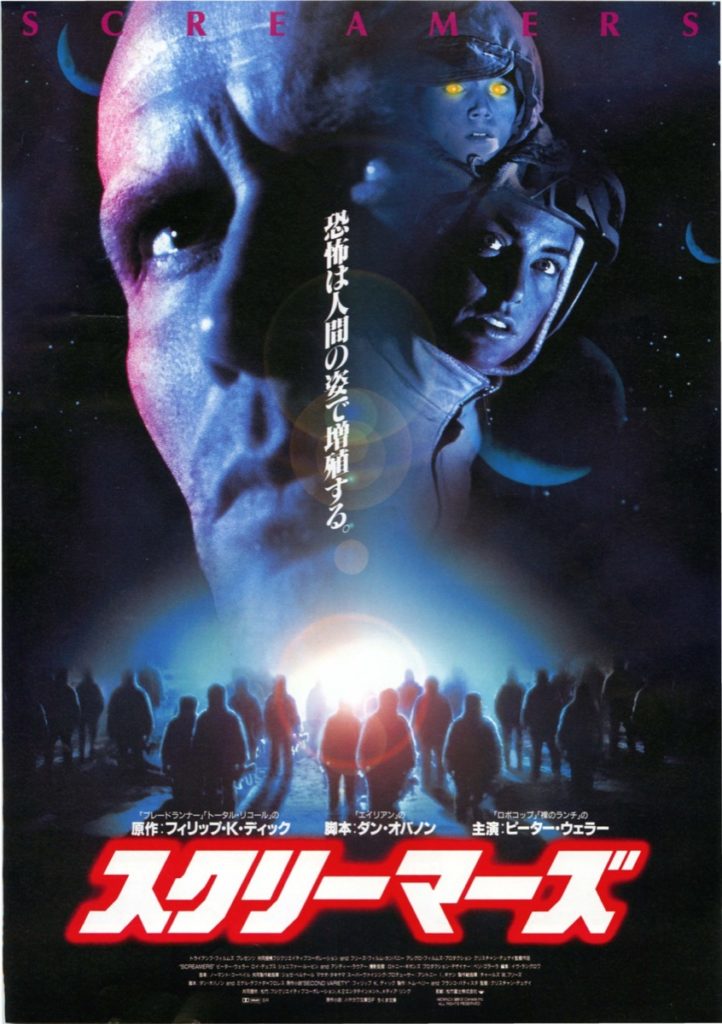

(1995年 カナダ)

見てくれこそ安っぽいが、キレのあるショック描写や疑心暗鬼のスリラーで引っ張る良作。設定もストーリーも奇抜であり、見る者の裏をかき続ける面白い作品に仕上がっている。

作品解説

フィリップ・K・ディック著『変種第二号』の映画化

原作はフィリップ・K・ディックの短編小説『変種第二号』(1953年)。

テレビシリーズ『火星年代記』(1979年)や『キャットピープル』(1982年)の製作者チャールズ・フリーズが同作の映画化権を所有しており、1980年頃に『エイリアン』(1979年)のダン・オバノンに脚色させた。

オバノンは同じくディック原作の『追憶売ります』(1966年)の脚色も行っており、後にこちらはポール・バーホーベン監督の『トータル・リコール』(1990年)として実現する。

オバノンの脚本は壮大かつ陰鬱なものだったが、フリーズの製作会社が倒産したことから、映画化企画は一旦停止した。

その後、カナダ人プロデューサー トム・ベリーが権利を取得したが、原作の設定を引き継いで米ソ冷戦を背景にしたオバノンの脚本は、その時点ですでに古臭いものとなっていたことから、友人であり『フライトナイト2』(1988年)の脚本家でもあったミゲル・テファダー・フロレスに脚本の書き直しをさせることに。

フロレスはコメディ映画『ナーズの復讐』(1984年)の脚本家でもあり、オバノンの脚本は暗すぎると感じたことから、多少のユーモアも織り込んだ。

なお初期稿を執筆したオバノンは、公開後まで本作が製作されたことを知らなかったらしい。

監督には『スキャナーズ2』(1991年)、『スキャナーズ3』(1992年)、『アサインメント』(1997年)のカナダ人監督クリスチャン・デュゲイを起用。

ケベック州郊外で撮影されたが、夜にはマイナス40℃にもなる極寒の撮影となった。

感想

疑心暗鬼のSFスリラー

昔、ゴールデン洋画劇場で見た映画。

チープな合成や時代遅れのストップモーションアニメなど低予算を隠し切れない部分が散見されはしたが、妙に残る作品だったので中古レーザーディスクを購入して何度か鑑賞した。

使用していたLDプレイヤーの故障と共にLDソフトも処分したのでしばらく見ていなかったが、この度、懐かしのゴールデン洋画劇場版の吹き替えが収録されたBlu-rayを購入したので、久しぶりの鑑賞となった。

舞台は惑星シリウス6B。

鉱物資源の採掘で繁栄した植民星であるが、採掘の際に放射線が発生することが発覚し、労働者・科学者を中心とした「連合」が採掘中止を要求。

対して大企業「NEB」が採掘を続行しようとしたものだから、両者の間で戦争が起こる。

バックにいる地球では両陣営が新冷戦状態に入る中、シリウス6Bではバチバチの戦闘が繰り広げられた。

…という妙に込み入った背景が冒頭のナレーションで説明されるのだけど、この辺りはあんまり理解していなくても本編は分かるのでご安心いただきたい。

シリウス6Bの戦争は数十年に及んでいたが、自動で人間を追尾し殺傷するスクリーマーと呼ばれる兵器を両陣営がそこら中にばらまいたものだから、兵士たちは拠点から動けなくなり、直近10年は完全な膠着状態に陥っていた。

冒頭にてNEB兵士がスクリーマーに襲われる場面があるのだけど、地中を猛スピードで移動し、不快な金属音をあげながら襲い掛かってくるスクリーマーは本当に怖かった。

NEB兵士が持っていたのは休戦申し入れ書で、死体からこれを回収した連合の兵士たちは「やっと戦争が終わるぞ!」と歓喜。地球のお偉いさんとのリモート会議でも「もうすぐ和平協定を結べそうだ」という嬉しい知らせを受ける。

なんだけど、墜落した宇宙船より救出した兵士からは、「戦争はバリバリ続いてて、俺らは新しい戦場に送り込まれるところだったけど」と言われる。さっきのお偉いさんは2年も前に処刑されたというし。

冷戦状態の地球にいる司令官たちは植民星の兵士のことなど全く気にかけておらず、戦争を終わらせる努力をしていないようだということに気づいた主人公ヘンドリクソン(ピーター・ウェラー)は、自ら和平交渉を行うためにNEBの基地へ赴くことにする。

・・・って、相変わらず込み入った設定だ。もっとうまくまとめられなかったのだろうか。

「冷戦下における代理戦争を戦わされる兵士達」という点にこだわっているようだが、その実、この設定が本編に直接影響することはないので、脚色にあたって捨象すればよかったのにと思わなくもない。

兎にも角にも敵基地を目指して荒野を進むヘンドリクソンだが、脅威はやはりスクリーマー。何度も危ない目に遭わされる。

序盤に出てきたのは鉄球型だったが、旅の道中では足の生えた爬虫類型に遭遇。

自己増殖機能を持たされているスクリーマーは人知れず進化しており、最新型はどんな形状をしているのか、どんな機能を持っているのかすら定かではないというカオスとなる。

道中、ヘンドリクソンは孤児を拾うんだけど、なんとこいつもスクリーマー。

人間を殺すという目的のために進化を続けたスクリーマーは、人間に擬態すればより確実に人を殺せるという境地に達していたのだ。

よくこんな話を思いついたものだと感心する。フィリップ・K・ディックはやはり偉大だ。

群れをなす子供型スクリーマーに対して銃弾の雨を降らせ、子供を火炎放射器で焼き払うという前代未聞の見せ場が炸裂。これには初見時から度肝を抜かれたが、現在では地上波放送不可能だろう。

爬虫類型はタイプ1、子供型はタイプ3だという。ではタイプ2はどんな姿をしているんだ?原作のタイトル『変種第二号』とは、まさにこれを指している。

隣にいる仲間が、実はスクリーマーかもしれない。ここにきて物語は『遊星からの物体X』(1982年)のような疑心暗鬼系のスリラーに変貌する。

この映画はどんどん色合いが変わっていくのが面白い。

最終的には脱出用ロケットに間に合うかどうかのタイムリミットサスペンスになるんだけど、これはダン・オバノンが脚本を書いた『エイリアン』(1979年)を踏襲したものだろうか。

妙に尾を引くオチの付け方も素晴らしい。この多彩な物語をまとめてみせたクリスチャン・デュゲイ監督の引き出しの多さにも感嘆で、B級SFとしては充実の作品だったと思う。

原語5.1chでも鑑賞したのだけど、サウンドデザインも独特で面白かった。

1995年はドルビーデジタルやDTSといったいわゆるデジタル音響が一般映画にも急速に普及し始めていた時期で、新しいツールを持たされたクリエイターはいろんな遊びをしていた。

本作の場合はやたらとリアスピーカーを鳴らす。冒頭のナレーションの声もなぜか後ろから聞こえてくるし、音楽がリアから出てくる場面もあった。

こうした遊びも本作の特徴となっているので、5.1ch以上での再生環境をお持ちの方はその点にもご注目いただきたい。