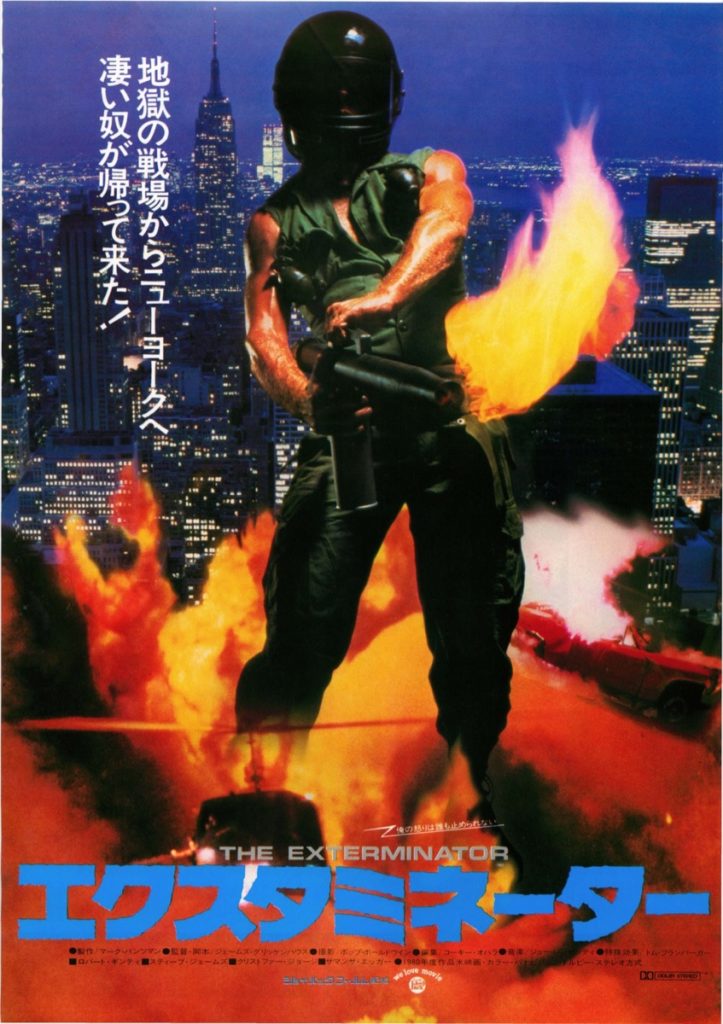

(1980年 アメリカ)

脚本の筋は通っていないし、ゴア描写は少ないしと、映画としての出来はイマイチだが、病んだアメリカ(©水野晴朗)の描写には成功しており、全編を貫くハードな空気感には一見の価値がある。

感想

出来は良くないが妙に残る映画

初見は高校時代の地上波深夜枠だった。

そのタイトルの響きから、80年代によく製作されていたパチモンターミネーターだと勝手に推測していたが、実際見てみると内容は全然違っていた。

火柱が景気よく立ち上るベトナムの戦場から、舞台は治安最悪な時期のNYへ。主演の男はポール・マッカートニー似の眠たい顔で、当時はあまり好きにはなれなかった。

なのだが妙に残るところのある作品で、我が家にはブルーレイも、古本屋で見つけたパンフレットもある。てことは、やっぱり好きなんだろう。

ベトナムの戦友を廃人にされた男がギャングへの復讐に立ち上がり、やがて社会のダニ掃除を買って出るという竹を割ったようなストーリー。タイトルのエクスタミネーターとは、害虫駆除業者を意味する。

そんな中学生が思いつきそうな低偏差値バイオレンス映画だが、監督のジェームズ・グリッケンハウスはウォール街では知られた名門一族の出身であり、製作のマーク・バンツマンとはMITで知り合ったという、実はインテリコンビ。

中盤のバイクvs車のチェイスはバンツマン所有の私有地で撮影されたらしい。って、どんな金持ちなんだ。

売りは何と言ってもホラー映画さながらの残酷描写で、冒頭の首チョンパ場面には恐れ入った。

斬られた頭部が文字通り首の皮一枚でつながってダラリと垂れ下がるという描写は『SFボディスナッチャー』(1978年)のトム・バーマンが考案し、後に『ターミネーター』シリーズや『ジュラシック・パーク』(1993年)を手掛けるスタン・ウィンストンが形にした。

当時のウィンストンには仕事がなく、バーマンが本作に引き入れたらしい。

なんだが、直接的なゴア描写はこの場面のみである。

チンピラを火炎放射器で炙る、悪党のボスを挽肉にする、売春宿の変態野郎をオイルまみれにして焼き殺すといった、文字にするとなかなかフレッシュな残酷描写は、しかしいずれも直接的には描かれない。

よく言えばヒッチコックが『サイコ』(1960年)で用いた手法であり、直接的な殺人描写はなくとも編集の妙で観客にはあたかも目の前で残忍なことが起こったかのように見せるというテクニックだが、監督2作目のグリッゲンハウスにそこまでの技量はなく、肝心なものが見えないだけというなんとも残念な状態となっている。

また脚本も妙に的を外している。

戦友マイケル(スティーヴ・ジェームズ)を廃人にされた主人公ジョン(ロバート・ギンティ)が復讐に立ち上がるという、もっともエモーショナルな場面が割愛されているのだ。

一人でいるところを複数人のチンピラに襲われ、袋にされるマイケル。

次の場面では公園で遊ぶマイケルの妻子が映し出され、そこにやってきたジョンが不意に「マイケルが廃人になった」と言い出す。

袋にされたマイケルをジョンが発見→病院に運び込むが医師からは回復不可能と聞かされる→キレるジョンという、本来あるべき描写が丸々すっ飛ばされているのだ。

また次の場面では、すでにジョンはチンピラのうちの一人を捕まえて、仲間の居場所を聞き出そうとしている。

復讐すべきかどうかと逡巡する場面や、現場の手がかりを辿って犯人を探し当てるまでの過程が、これまたマルっと割愛されているので、ビジランテものの醍醐味が失われている。これは残念だった。

かと思えば、刑事と女性医師のロマンスや、治安悪化は選挙に響くからという理由でCIAにエクスタミネーター抹殺を命じる政治家など、ほとんど意味を為していない枝葉はいろいろ描かれていて、余計にバランスを悪くしている。

映画としての出来は決して良いとは言えないだろう。

病んだアメリカを味わう

ただし80年代当時の病んだアメリカ(©水野晴朗)の空気感の切り取りには成功しており、この時期の映画特有の侘しさがある。それが本作の味だと言える。

ジェームズ・グリッゲンハウス監督は、2年後に製作された大傑作『ランボー』(1982年)を、本作の精神的な続編であると考えている。本作のラストで生き延びたエクスタミネーターが、北部の田舎町に現れたのが『ランボー』だったというわけである。

実際、私もランボーに通じるものを感じた。

主人公の孤独であったり、社会に対する怒りであったり、荒んだ空気感であったりが共通しているのだ。

そして主人公の怒りが沸点を超えた時、ベトナム仕込みの殺人技が炸裂するというエモーションの解放の仕方も類似している。ギャングのボスを挽肉にすることがベトナム仕込みがどうかは知らないが。

そんなわけで、映画としての出来は良くないが、見どころはあるので妙に放っとけない作品なのである。