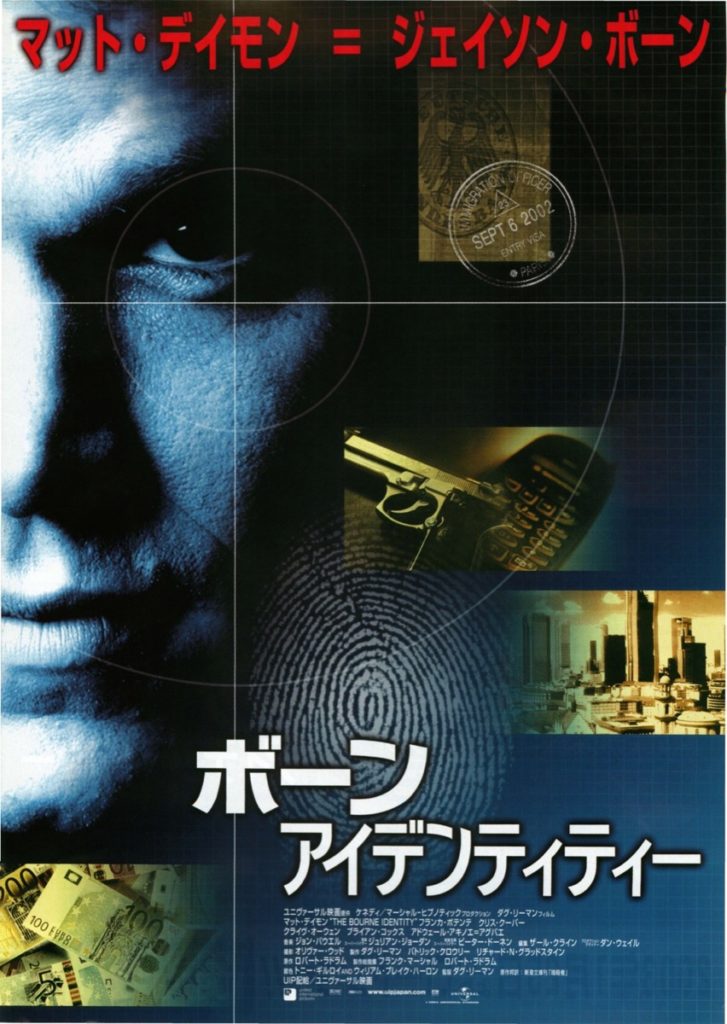

(2002年 アメリカ)

地味な作風で裏稼業に生きる者のプロっぽさを演出するといういぶし銀のような作品だが、そこにマット・デイモンという若い俳優を起用したことで、化学反応が起こっている。見せ場とドラマの両輪が実によく機能しており、よく出来たアクションスリラーの見本のような作品である。

作品解説

4度の再撮影、9か月の公開遅延

ロバート・ラドラム著『暗殺者』(1980年)の映画化を思いついたのは、90年代にインディーズ映画界で活躍していたダグ・リーマンだった。

映画化権を取得し、自ら脚色もしたリーマンは主演スター探しに入ったが、希望していたブラッド・ピットはトニー・スコット監督の『スパイゲーム』(2001年)に行ってしまった。ブラピとリーマンは、後に『Mr.&Mrs.スミス』(2006年)で組むこととなる。

その後、アクション映画の経験のないマット・デイモンが主演に決まったが、当時のデイモンはスターとして崖っぷちにいた。

『グッド・ウィル・ハンティング』(1997年)で相棒ベン・アフレックと共に注目されたものの、その後に主演した『ラウンダーズ』(1998年)、『すべての美しい馬』(2000年)、『バガー・ヴァンスの伝説』(2000年)が全部コケていたのである。

人気の割に実績を出せないという負い目もあってか、デイモンは本作に全力で取り組んだ。撮影開始前に4か月のワークアウトを行い、格闘や銃器の訓練も受けた。

建物の外壁を下りる場面はダブルを使わずにこなしたが、ここでデイモンが示した「俳優自らがスタントを行う」という姿勢は、21世紀のアクション映画のスタンダードとなる。

映画は2001年9月公開予定で製作に入ったが、作品のカラーを巡ってユニバーサルと監督の対立が勃発した。

ユニバーサルは「トニー・スコットのように撮れ」と言ってきたが、「だったらトニー・スコットを雇え」と言ってリーマンはその要求を拒否。

また、主人公が地下鉄に乗れば列車が脱線し、バイクに乗った刺客がミサイルを撃ってくるという荒唐無稽なシナリオを押し付けられそうになり、リーマンとデーモンは必死に抵抗した。

スタジオと現場の足並みが揃わないことからスケジュールも予算も崩壊し、編集しても場面はつながらなくなった。

加えて、スタジオと監督の関係性が崩壊していたことから、ユニバーサルはリーマンに法的制限をかけて、マスコミの前で自由に発言できなくもした。

監督が取材を受ける際には必ずプロデューサーも同席し、質問に答える前にはいちいち内容を確認をするという異様なことになっていた。

この混乱の影響で当初の音楽担当だったカーター・バーウェル(『ビッグ・リボウスキ』,『ノーカントリー』)は時間切れで降板し、ジョン・パウエル(『フェイス/オフ』,『Mr.&Mrs.スミス』)が作業を引き継いだ。まぁグダグダの現場である。

責任を問われたくないと感じたトニー・ギルロイが、脚本家としての単独クレジットを拒否したほどの泥沼状態だった。

結果、4度の再撮影と800万ドルの予算超過を引き起こした本作は、当初公開予定から9か月も遅れた2002年6月に全米公開された。

興行的・批評的成功

そんな製作背景があるものの、ユニバーサルは大作に相応しい規模の上映館とプロモーションを与えた。

ちょうど本作が公開される直前、呑気な学生だった私は旅行でグアムを訪れていたのだが、ホテルでテレビをつけると本作のCMがかなりの頻度で流れており、ユニバーサルが本作に期待をしていることはよく分かった。紆余曲折あったものの、完成品に対しては自信を持っていたようだ。

そして全米公開されると、批評家と観客の両方からの支持を得た。

全米では1億2166万ドルを稼ぎ、同じくスパイアクションであるパラマウントの『トータル・フィアーズ』(2002年)の売り上げを上回った。

国際マーケットでも同じく好調で、全世界トータルグロスは2億1403万ドルのスマッシュヒットとなった。

感想

『ロング・キス・グッドナイト』と似て非なる映画

記憶喪失の主人公が、どうやら自分は凄腕の殺し屋だったということに気付き、追っ手たちとの激しい戦いを繰り広げながらも、過去の自分がなしてきたことを突き止めようとするのが、本作のざっくりとしたあらすじ。

アクション映画好きならピンとくるだろうが、ジーナ・デイヴィス主演の『ロング・キス・グッドナイト』(1996年)と同じ話である。

原作の出版が1980年なので『ロングキス~』の方が本作のストーリーを拝借したのだろうが、完成した映画の印象は驚くほど異なる。

『ロングキス~』の監督は、マイケル・ベイ以前に破壊王の名を欲しいままにしていたレニー・ハーリン。

銃撃戦をすれば駅舎の半分が吹き飛び、街全体を巻き込むド派手なカーチェイスを行い、最終的には橋を豪快に爆破して、爆風で大空高く舞い上がった車が雨あられの如く落下してくるという、まともな精神状態の人間が考えたとは思えない見せ場が連続し、それはそれで楽しかった。

一方、本作はというと、派手さのない質素な作りとなっている。

CIAの汚れ仕事を引き受けている殺し屋たちが主人公なのだから、人目に付くような騒ぎを起こすはずがないというリアリティが追及されているのだ。

そもそも隠ぺいを目的としながら、隠したい事情を遥かに上回る問題を新たに生み出していないかというアクション映画あるあるを巧みに回避した、抑制の取れた演出が光っている。

ランドマークの傍らで大爆発を起こすこともなければ、高そうなスポーツカーを使ったド派手なカーチェイスを繰り広げるわけでもない。

本作のカーチェイスを撮影するために雇われたのはジョン・フランケンハイマー監督の『RONIN』(1998年)のスタントチームだったそうだが、同作もまた、職人的なスパイ達が入り乱れる諜報戦を描いた良作であり、本作の力点がどこにあったのが見えてくる。

一目で凄腕と分かる殺し屋たち

とはいえ、一歩間違えれば地味でつまらない話になりかねなかったところだが、本作の殺し屋たちは達人風の凄みを出しており、アクションをしていなくてもドラマなりサスペンスなりが発生している。

これが本作の傑出した点だと思う。

まず主人公ジェイソン・ボーンであるが、常に頭をフル回転させながら行動し、格闘や銃撃スキルはもちろんのこと、より幅の広い危機回避術を披露する。

常に避難経路を確認し、いざここで有事が起こった場合、自分の能力でどこまでならやれるのかを認識し続けている。

カーチェイスも突発的に行うのではなく、事前に地図に目を通して周辺地理を頭に入れ、車のタイヤ圧までを把握している。

こうした見せ場前の段階から面白いので、地味でもつまらなくはないのである。

そして、いざ見せ場が始まった場面での身のこなしも達人風である。

並みのパトロール警官レベルなら数秒で気絶させるほどの格闘スキルを持っているのだが、それはスタローンやシュワルツェネッガーのような力任せに殴りつけるスタイルでもなければ、ヴァンダムやセガールのような舞踏の如きマーシャルアーツでもない。

敵を無力化するため最適化された動きに見えるため、本当に殺し屋という職業があるとするならば、きっとこんな風ではないかと観客に思われることができている。こちらもまた見事だった。

それは敵となる殺し屋たちも同様。

3人の殺し屋がCIAの指示でボーンを追いかけ始めるのだが、『ロング・キス~』に出てきたような、どう見ても堅気ではない風情の者は一人もいない。

彼らは現地に溶け込み、偽装のための職業にも就いており、ほとんどの時間を一般人として過ごしている。

だから身なりは普通の人間なのだが、平凡に過ごしていても眼光だけは鋭く、一目見た瞬間から、並みの人間ではないということも伝わってくる。

この絶妙なサジ加減が素晴らしい。

ヒロインの反応が良い

そして、ジェイソン・ボーンの逃避行に巻き込まれるヒロインのドラマもよく出来ている。

『コマンドー』(1985年)や『マーキュリー・ライジング』(1998年)などが顕著なのだが、アクション映画に登場するヒロインには、行動原理がよく分からん者が少なくない。

善良な彼女らは主人公の境遇に同情したり、男らしい主人公への好意を持ったりして、そのうち戦いの中に身を投じていくのであるが、よくよく考えてみれば、そんな殊勝な人間にお目にかかることはそうそうないだろう。

そんな一般人を登場させれば硬派な空気がブチ壊しであるとの判断があったのか、本作のヒロイン マリー(フランカ・ポテンテ)のドラマは違和感なく作り込まれている。

彼女には放浪癖があって、大使館員とも口喧嘩するほどの蓮っ葉なので、明らかに厄介事を背負い込んでいるジェイソン・ボーンに対する心理的ハードルが低い。旅先での偶然の出会いを信じているタイプのようだし。

その上、経済的にも窮地にも置かれていることから、パリの自宅まで乗せてくれれば2万ドルを払うというボーンからの要請にも応じる。この導入部に全く違和感がないのが凄い。

移動中の車中で彼女はベラベラと喋り続けており、観客は「ウザイな」と思うわけだが、ボーンは「落ち着くのでもっと話して欲しい」と言う。この短いやりとりで、二人の相性がピッタリであることが分かる。

そしてパリに着いたところでマリーは役割をいったん終えるわけだが、ボーンに対する好意を抱くマリーは、自宅に誘って欲しそうにしている。

かと言って、簡単に男の部屋に上がる女だとも思われたくないという微妙な女心も覗かせており、この辺りはライトなドラマを得意としてきたダグ・リーマン監督の独壇場である。

この点、一般的なアクション映画ならば、ヒロインは迷わず主人公の部屋に上がったり、一緒にホテルに泊まったりするのであるが、本作では「昨日今日会ったばかりの暴力行為を得意とする男の家に、女性がすんなり上がるはずがない」という当然のことを描いている。

これぞ極限のリアリティである。

ボーンの部屋に入ると、マリーはバスルームを貸してと言い出す。ボーンも心なしかそわそわしている。

要はそういうことに向けての準備を始めたわけだが、その一方で、我々観客はこのマンションに刺客が向かっていることも知っている。

これから初めての関係を結びますという男女の微妙なコミュニケーションと、刺客にいつ襲われるか分からないというサスペンスの相乗効果で、緊張の糸を張っているのである。

この構成は何度見ても見事としか言いようがない。

陰謀自体に魅力はない ※ネタバレあり

そんなわけで全体としては優れていたのだが、旅の末にボーンが辿り着いた陰謀の正体に魅力がない点は、本作のリミッターになっている。

ボーンはCIAの一部長の指示でアフリカの元独裁者の暗殺に赴いたのであるが、子供の姿を見て引き金を引けなくなった。その一瞬の隙を突かれて護衛の反撃に遭い、重傷を負って記憶も失っていたのである。

暗殺を命じたCIAも悪ならば、暗殺対象の独裁者も悪。

本来は何に対しても同情せず暗殺任務を遂行すれば良かったのだが、子供という想定外のものが現れたことから、おかしなところで人間性が目覚めてしまったということらしいのだが、この真相部分に驚きもなければ、ドラマ性も感じなかった。

ここがもっと面白ければ完全無欠の傑作だったのだが、映画とはうまくいかないものである。

≪ジェイソン・ボーン シリーズ≫

【良作】ボーン・アイデンティティ_本物らしさの追求

【良作】ボーン・スプレマシー_ハードな弔い合戦

【良作】ボーン・アルティメイタム_ビターなのに爽やか

【凡作】ボーン・レガシー_シリーズで一番つまらない

【凡作】ジェイソン・ボーン_よせばいいのに